‘‘দু সপ্তাহের ছুটি। গুরুদেব বললেন, দেখিস, বেশি দেরি করিস নে যেন।

বাইরে কোথাও গেলে দু দিন পরই হাফ ধরত, ফিরে আসার জন্য মন ছট্ফট্ করত, করে এখনো। গুরুদেব বলতেন, এ হচ্ছে এখানকার লালমাটির টান। ঘরছাড়া বাউলের দেশ এটা।’’

ঘরছাড়াদের সেই দেশের টানেই তো তত দিনে সেখানে তিনি বেঁধেছেন ঘর। ভিটেবাড়ি-সংসার সবটাই হয়ে উঠেছিল সেই লালমাটির দেশের আশ্রম-জীবন, যার কেন্দ্রে ছিল তাঁদের শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের স্নেহের স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্মৃতিচারণের গ্রন্থ ‘গুরুদেব’-এ সেই ভাবাবেগের কথা এমনই নানা ভাবে লিখেছেন আশ্রমিক রানী চন্দ।

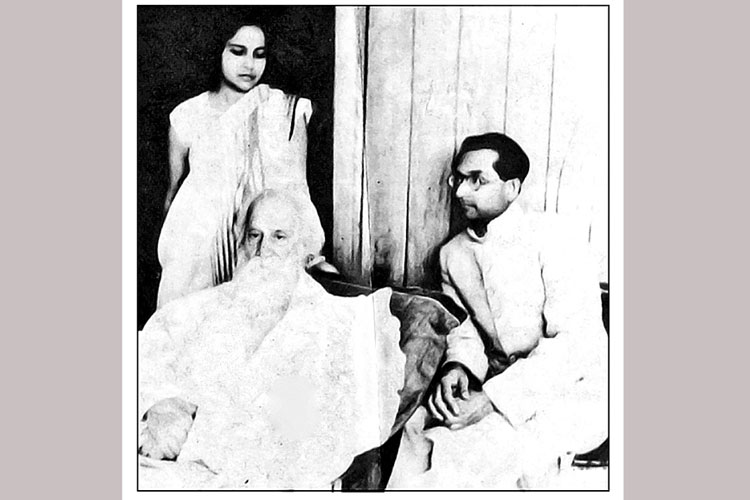

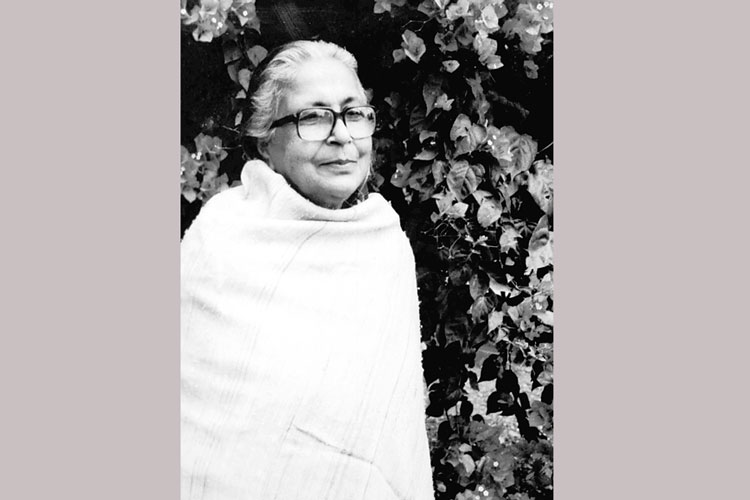

রানী চন্দের পরিচয় একমাত্রিক নয়। তিনি চিত্রকর, লেখিকা, সেবিকা। এ দেশের প্রথম দিককার মহিলা শিল্পীদের মধ্যে এক জন। যে সময়ে তাঁর কাজ দেখা গিয়েছে কিছু প্রদর্শনীতে, তখন খুব কম মহিলাই বাইরের জগতে নিজের আঁকা দেখানোর সুযোগ পেতেন। লেখিকা রানীও শিল্পী রানীর চেয়ে কোনও অংশে কম নন। আশ্রম জীবনের নানা কথা তো বটেই, তাঁর লেখা বিভিন্ন ভ্রমণের গল্পও রীতিমতো মন কেড়েছে সাধারণ পাঠকের। যে সহজ ভাষায় তিনি ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতার কথা লিখে গিয়েছেন, তা প্রশংসিত হয়েছে নানা স্তরেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু রচনার লিপিকারও ছিলেন তিনি। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর দু’টি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অনিল চন্দের স্ত্রী ছিলেন রানী। কবির ১৯১৪ সালের জাপান সফরের সঙ্গী শিল্পী মুকুল দে হলেন রানীর বড় দাদা। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা স্তরেই ছিল শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ঘনিষ্ঠ সেবিকাদের মধ্যেও তিনি এক জন। এ সবের মধ্যেই এক সময়ে গুরুতর ভাবে যুক্ত থেকেছেন স্বদেশী রাজনীতিতে। তার জন্য গিয়েছেন জেলেও। তবু রানীর লেখার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষটিকে খুঁজতে গেলে যেন নিজের কাছে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়ে থেকেছে শান্তিনিকেতনের একনিষ্ঠ আশ্রমিক হিসেবেই। পাতার পর পাতায় তুলে রেখে গিয়েছেন শান্তিনিকেতনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ইতিহাস। বিশ্বভারতীর বেড়ে ওঠা এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেকটাই ধরা থাকে তাতে। আশ্রমের জীবন-ধারণা, তা যাপনের নিয়ম, সেখানকার প্রাণশক্তি, ভালবাসা সবটা নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন ছিল রানীর পরম পরিচয়। সেই জায়গাটিকে ভালবেসেই কাটিয়েছেন গোটা জীবন। আশ্রম সূত্রে আলাপ হওয়া অনুজদের মন খুলে বলতে তাঁর দ্বিধা হয়নি কখনও, কলকাতায় অভিজাত শ্বশুরবাড়িতে এসেও যে বেশি দিন মন টিকত না তাঁর এবং স্বামী অনিল চন্দের। আপনজনদের মধ্যে কয়েকটা দিন কাটালেও মন পড়ে থাকত শান্তিনিকেতনের মাটির বাসায়। শহুরে আতিশয্য ছেড়ে কবে যে আবার ফিরতে পারবেন পছন্দের গাছপালার যত্নে ঘেরা, নিরিবিলি সেই লাল মাটির কোলের সংসারে, তা ভেবেই ছটফট করতেন। সেই কিশোরীবেলা থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওই আশ্রমই তাঁর কাছে হয়ে থেকেছে ‘সব হতে আপন’। ওই আশ্রমই তাঁর পরিচয়। ওঁরা ছুটি কাটাতে বেরোলেই তাই বলে দিতেন কবি, ফিরতে বেশি দেরি না করতে। সে কথা বারবার স্মরণ করেছেন রানী।

সময়টা ১৯২৭-এর আশপাশে হবে। সাল-তারিখের হিসেব বিশেষ মনে রাখেননি রানী নিজেও। অনুভূতিই তাঁর কাছে থেকেছে সব কিছুর আগে। রানী তখনও চন্দ নন। অনিল চন্দের স্ত্রী হবেন এর বেশ কয়েক বছর পরে। পিতৃকুলের পরিচয় মতো তিনি তখন রানী দে। দাদা মুকুল দে সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। তাঁর হাত ধরেই প্রথম আশ্রমে প্রবেশ। দাদার সঙ্গেই ফুল হাতে সে বার ‘গুরুদেব’-এর দর্শন পাওয়া, আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হওয়া।

তত দিনে রানীর দেখা হয়ে গিয়েছে কলকাতা, ঢাকা। থাকা হয়েছে মায়ের বাপের বাড়ির গ্রাম শ্রীধরপুরে। সেই গাঁয়ের কথা ফিরে ফিরে এসেছে তাঁর লেখাতেও। দু’টি শহরও নিজ নিজ ভঙ্গিতে গড়ে তুলেছে শিল্পী ও লেখক রানীর মন। তবু সবটা যেন অপূর্ণই থেকে যেত আকন্দ ভরা বাটি হাতে আশ্রমে কবির সঙ্গে প্রথম সেই পরিচয়টা না ঘটলে। ভোরে উঠে দাদা-দিদির সঙ্গে কবিকে প্রণাম করতে গিয়েই তো পাওয়া সেই স্নেহের অভ্যর্থনা। রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, ‘কে এল আমার আকন্দ নিয়ে আমায় উপহার দিতে?’ এক নতুন যাপন-বোধের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তাঁর শিল্পীসত্তার। সে বার আশ্রম এবং মেয়েদের হস্টেল ঘুরে দেখার কথা মনের মতো করে লিখে গিয়েছেন নিজেই। রানী লিখছেন, ট্রেনে উঠে যখন কলকাতা ফেরার পালা, সেই তখন থেকেই আশ্রমের জন্য মন কেমন করার শুরু। তখনও তাঁর জানা ছিল না, এই আবেগটাই থেকে যাবে চিরকাল। অজয় নদী যেই না পেরোল ট্রেনটা, ছোট্ট সে দিনের রানীর চোখ বেয়ে জল ঝরতে শুরু করেছিল। সে আশ্রমে ফিরে যেতে হতই তাঁকে। কাজটা সহজ করে দিয়েছিলেন তাঁর শ্রদ্ধার গুরুদেব স্বয়ং।

মুকুল দে তখন সবে সরকারি আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল পদে যোগ দিয়েছেন। চৌরঙ্গিতে কলেজের বিশাল বাড়িটির দোতলায় প্রিন্সিপালের থাকার জায়গা। দু’পাশে বড় বড় ঘর, করিডর, খোলা বারান্দা। নীচে বাগান, পুকুর। সেখানেই মা, ভাই বোনদের নিয়ে উঠে এসেছিলেন অধ্যক্ষ। শহরের বুকে অমন খোলামেলা বাসার কথা জেনে বেজায় খুশি রবীন্দ্রনাথও। ওই পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাতে চলে এলেন চৌরঙ্গির ফ্ল্যাটে। সে ক’টা দিন কবির কাছছাড়া হননি রানী। কবি লিখতেন, ছবি আঁকতেন আর রানী ঘুরঘুর করতেন আশপাশে। সেই তখন থেকেই শুরু হল শিক্ষা। রবিঠাকুরের ছবি আঁকা, এক-একটা রেখায় টান দেওয়া মন দিয়ে দেখতেন রানী। তিন সপ্তাহ শেষে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার আগের দিন এল আর এক আনন্দের মুহূর্ত। রানীর মা পূর্ণশশীদেবীকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তাঁর দুই কন্যা রানী ও অন্নপূর্ণাকে (ঘোষ) সঙ্গে নিয়েই ফিরবেন আশ্রমে। এ বার দুই মেয়ের শিক্ষায় মন দিতে হবেই।

মুকুল দে’র শিক্ষা প্রথম থেকেই হয়েছে আশ্রমে। অন্য সন্তানরাও তেমন শিক্ষা পাক, চেয়েছিলেন তাঁদের বাবা, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সরকারি কর্মী ও কবি কুলচন্দ্র দে। সেই মতো আশ্রমের কাছে জায়গাও কিনে রেখেছিলেন বসবাসের জন্য। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যু সব ভাবনাই ওলটপালট করে দেয়। কুলচন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে রানীর বয়স মাত্র চার। ছোট ভাই সুহাস তো তখনও মায়ের কোলে। সেই মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রথমেই পূর্ণশশীদেবীকে সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে চলে যেতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তেমনটা করতে মন চায়নি সদ্য স্বামীহারা সেই মায়ের। সকলকে কাছে না রাখতে পারলেও ছোট্ট দুই মেয়ে এবং কোলের ছেলেটিকে নিয়ে পূর্ণশশীদেবী চলে গেলেন শ্রীধরপুরে। শান্তিনিকেতন থেকে অনেক দূরে নদীর ধারের সেই বাড়িতেও অবশ্য আশ্রমের কিছু কিছু টুকরো সঙ্গে নিয়েই বড় হওয়া। একটি বড় ট্রাঙ্ক বোঝাই রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি এবং তাঁকে ঘিরে নানা নথিই ছিল বাড়ির শিশুদের সঙ্গে সেই যোগাযোগ স্থাপনের ভরসা। বছরে দু’বার সেই সব ছবি সযত্ন রোদে দিতেন মা। পাহারায় থাকতেন অন্নপূর্ণা ও রানী। তাঁর মামাবাড়ির সে সব দিন, সেখানে মেয়েদের আদর-আহ্লাদের কথা উঠে এসেছে রানীর নিজের লেখায়।

সেই যোগাযোগই নতুন মাত্রা পেল শান্তিনিকেতনের আশ্রমে এসে। রানীকে ছবি আঁকা আর অন্নপূর্ণাকে গানে মন দেওয়ার পরামর্শ এল গুরুদেবের কাছ থেকে। কলাভবনে নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে শুরু হল শিল্পী রানীর প্রশিক্ষণ। তবে মামার বাড়িতে বড় হওয়ার সময়ে মা-দিদিমার কাছে পাওয়া নিত্যযাপনের শিক্ষাও সারা জীবন আগলে রেখেছিলেন রানী। যেমন দিদিমার কাছে পাওয়া গাছের যত্নের পাঠ কিংবা মায়ের হাতে আদরে কাটা আনাজের সৌন্দর্যের কথা উঠে এসেছে শিল্পী রানীর স্মৃতিকথায়। শান্তিনিকেতনের যোগ্য আশ্রমিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে বাড়িতে পাওয়া সেই সব শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে রানীকে। ঘরকন্নায় সৌন্দর্যরক্ষা করাও তাই বরাবর গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর কাছে। শেষ জীবনে যখন আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন রানী, তখন ছবি আঁকার চেয়েও বেশি মন দেন আলপনায়। স্থানীয় মেয়েদের শেখান তিনি নানা অঞ্চলের আলপনার সঙ্গে আশ্রমের আলপনা দেওয়ার চলের ফারাক। আজীবন নিজের সাজপোশাকেও রেখেছেন সেই ঘরোয়া শৈল্পিক ছোঁয়া। পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি আর দু’হাতে দু’টি শাঁখাই ছিল রানী চন্দের পরিচয়।

বিলেত ফেরত অনিল চন্দের সঙ্গে বিয়েও রবিঠাকুরের ঠিক করা। শুধু ঠিক করা বললে ভুলই হবে বোধহয়। ১৯৩৩ সালে সেই বিবাহ সম্পন্নও হয়েছে কবিরই পৌরোহিত্যে। তাও আবার সুদূর মুম্বইয়ে বসে। টাটা প্যালেসে। সেটিও বেশ মজার গল্প। রবীন্দ্র সপ্তাহ উদ্যাপনের ডাক এসেছিল মুম্বই থেকে। সঙ্গে হবে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের কাজের প্রদর্শনী। রবীন্দ্রনাথ-সহ জনা পঁয়তাল্লিশের একটি দল রওনা দিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে। এরই মধ্যে রানী এবং অনিল চন্দের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আবার দুই বাড়ির মধ্যে মনোমালিন্যের কিছু ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। ফলে সে বিয়ে হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে টানাপড়েন। হঠাৎ দেখা গেল মুম্বইযাত্রীদের সঙ্গী হবেন বলে বর্ধমান স্টেশনে এসে হাজির রানী ও অনিল। পারিবারিক গোলমাল থেকে বিরতি নিয়ে তাঁরাও মুম্বই যেতে চান গুরুদেবের সঙ্গে। রানী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন একবস্ত্রে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কার কাছেই বা যাবেন তাঁরা এমন সময়ে? দলের কমবয়সি সদস্যরা তো তাঁদের দেখে বেজায় খুশি। তবে কোনও ভাবান্তর নেই বড়দের। মুম্বই গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল দলটি। এক-এক জনের ঠাঁই হল এক-এক জায়গায়। পুরুষোত্তম ত্রিকোমদাসের স্ত্রী বিজুবেন তখন কলাভবনের ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথ রানীকে তাঁর বাড়িতেই উঠতে বললেন। আর রবিঠাকুর উঠলেন টাটা প্যালেসে। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল, তবে বিজুবেনের বাড়ি গিয়ে চিন্তায় পড়লেন রানী। সঙ্গে যে নেই একটিও শাড়ি! এ বার কী করবেন তিনি? এ সব দুশ্চিন্তার মাঝেই তাঁর হাতে এসে পৌঁছল অনিল চন্দের সঙ্গে করে আনা তাঁর মায়ের একটি শাড়ি এবং আরও কিছু নতুন কাপড়। সেই শাড়ি পরেই কাটল সে বারে মুম্বইয়ের কয়েক দিন। তাতে হল বিয়েও। যে দিন তাঁরা পৌঁছলেন, সে দিনই কিছু পরে খবর এসেছিল, রানী যেন একটু সেজেগুজে টাটা প্যালেসে যান। গুরুদেবের নির্দেশমতো রানী তুলনায় ভাল শাড়িটি পরে, মাথায় একটু ফুল জড়িয়ে চলে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি আর গলায় লম্বা জুঁইয়ের মালা পরে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ডেকে পাঠানো হয়েছে অনিল চন্দকেও। রানী আর অনিলকে নিজের সামনে বসালেন কবি। ঘরে তখন উপস্থিত নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, সরোজিনী নাইডুও। নন্দলাল হলেন কন্যাপক্ষ, ক্ষিতিমোহন বরপক্ষ। ঘরে যাতে তখন কেউ এসে না উপস্থিত হন, তাই দরজায় পাহারায় রইলেন হরেন ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন বৈদিক মন্ত্র পাঠ। নিজের গলা থেকে ফুলের মালাটি খুলে ওঁদের হাতে দিলেন। তা দিয়ে হল মালা বদল। বিবাহ সম্পন্ন হল।

সব তো হল, কিন্তু এ বার সকলকে জানানো হবে কী ভাবে?

সে দিনই সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের মেয়রের বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল কবি ও তাঁর সঙ্গীদের। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে হইহই করছেন সকলে। উপস্থিত হয়েছেন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টারেরাও। হঠাৎই সকলের মাঝে কবি বলে বসলেন, এই দিনটা তাঁকে নিয়ে হইচই করার নয়। সেখানে উপস্থিত আছেন নব বর-বধূ। রানী আর অনিলকে দেখিয়ে বললেন, আজ তো ওঁদের নিয়ে উৎসবে মাতার দিন। ব্যস, পরদিন সে কথাই এল খবরের কাগজের শিরোনামে। মুম্বই থেকে শান্তিনিকেতন, কলকাতা— বিবাহের বার্তা পৌঁছে গেল সর্বত্র।

রানীর জীবনের এমন সব নানা প্রসঙ্গেই উঠে আসে ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের কথা। রানীও যেন সেই মানুষটিকেই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন নিজের মতো করে। তাই বিশ্বকবির সাংসারিক স্নেহই বারবার ফিরে এসেছে রানীর লেখায়। এ ছাড়া যা ভীষণ ভাবে লক্ষ করার, তা হল রানীর ভ্রমণগাথা। সে বার মুম্বই সফর এবং সেখান থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা যেমন লিখেছেন, তেমনই সহজ ভাষায় নথিভুক্ত করেছেন আরও অনেক ভ্রমণের গল্প। জীবনের শেষপ্রান্তে সে সব রচনার জন্যই তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ডি. লিট-এর মাধ্যমে।

বিয়ের পরে গুরুদেবের সঙ্গে রানীর যোগাযোগ আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। এ দিক-সে দিকের সফর সেরে মৃণ্ময়ীতে ঘর বাঁধেন রানী আর অনিল। সে সময়ে ওই বাড়ির থেকে সামান্য দূরেই কোনার্কে থাকতেন কবি। মাঝেমধ্যেই নিজের কাজের ফাঁকে রানীদের বাড়িতে এসে বসতেন রবীন্দ্রনাথ। সংসারের কাজকর্ম করতে করতেই কবির সঙ্গে গল্প জমত তরুণী রানীর। কখনও রান্না চাপিয়ে, তো কখনও ঘর গুছোতে গুছোতে কবিকে নিজের মামার বাড়ির গাঁয়ের কথা শোনাতেন তিনি। কবিও নিজের চিন্তাভাবনার নানা বিষয়ে মন খুলে বলতেন সেই তরুণীর কাছে। অনিল তখন রীতিমতো ব্যস্ত। শিক্ষাভবনের দায়িত্ব সামলে, রবীন্দ্রনাথের জন্য আসা একগুচ্ছ চিঠির উত্তর দিয়ে সময় মেলা ভার। আর এ দিকে রানীর দায়িত্ব তখন গুরুদেবের সঙ্গে গল্প করা আর তাঁর শিক্ষায় আরও শিক্ষিত হয়ে ওঠা। সংসারধর্ম সামলাতে সামলাতেই তিনি ইংরেজি আর বাংলা ভাষার পাঠ নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ঠিক নিয়েছেন বললে ভুলই হবে। কারণ কবি তত দিনে ঠিক করে ফেলেছেন রানীর দু’টি ভাষাই শেখা প্রয়োজন। এবং তা শেখাবেন তিনি নিজেই।

রানী আর অনিলের সংসার জীবনের প্রথম দিকটা যেন অনেকটা গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ঘিরেই। বিয়ের ঠিক পরের কয়েকটি বছরে অনিলের সঙ্গে সুখের স্মৃতি তুলে ধরতে গিয়েও রানী বারবার এনেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ। শুধু এই কন্যার বিয়ে দেওয়া তো নয়, তা যাতে সুখের হয় সে দায়িত্ব যেন নানা ভাবে পালন করেছিলেন তাঁর গুরুদেব। সিলেটের ছেলে আর বিক্রমপুরের মেয়ের মধ্যে মাঝেমাঝেই নাকি খুনসুটির রসদ জোগাতেন কবি। বিলেতফেরত অনিলের বাড়ির বড়রা যখন প্রায় মেনেই নিতে পারতেন না তাঁর শান্তিনিকেতনে এই সামান্য রোজগারের জীবন, সহধর্মিণী রানীর যেন তা নিয়ে কোনও অভিযোগই ছিল না। কারণ, তাঁদের উভয়ের কাছে তত দিনে গুরুদেবের স্নেহের স্পর্শে সংসার গড়ে তোলাই থেকেছে সবচেয়ে প্রিয় সম্বল হয়ে। সেই স্নেহের ছায়ার কিছুটা পেয়েছেন তাঁদের একমাত্র সন্তান অভিজিৎও। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে নানা মোড় নেয় রানী ও অনিলের জীবন। সময়ের ডাকে নানা ভাবে পা মিলিয়েছেন ওঁরা। ১৯৪২ সালের অগস্ট বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েন রানী। আদিত্যপুর গ্রামের কাছ থেকে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েন। স্বদেশী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জেল-জীবন রানীকে দেখিয়েছে সমাজের আরও কয়েকটি দিক। সে সব অভিজ্ঞতাও উঠে এসেছে রানীর নানা কথায়। ১৯৫২ সালে নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব নেন অনিল চন্দ। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তাঁর সঙ্গে দিল্লি চলে যান রানী ও অভিজিৎ। সে সময়ে কাজে যত ব্যস্ত থেকেছেন অনিল, ততই পুরনো কথা খাতায় তোলার সময় করে নিয়েছেন রানী।

শেষ জীবনে যখন রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েছেন কারও কারও সেবা নিতে, সেই সেবিকাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রানী চন্দ। ১৯৪০ সালে কালিম্পং থেকে ফিরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন কবি। সে বার চিকিৎসা চলার সময়ে টানা কলকাতায় থেকে তাঁর সেবা করেছেন রানী। এই সময়টায় রানী ঠাকুরবাড়ির অনেককেই দেখেছেন বেশ কাছ থেকে। শরীর খারাপ করে বাড়ি ফিরেছেন বলে দিদি বর্ণকুমারীদেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে বকুনিও খেতে দেখেছেন তিনি। সে বার একটু সুস্থ হয়ে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলে তখনও তাঁর দেখভালের অনেকটা দায়িত্ব নেন রানী নিজে। সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন আরও অনেকে। অমিতা ঠাকুর, নন্দিতা কৃপালনি, রানী মহলানবিশ, শ্রীমতী ঠাকুর, মৈত্রেয়ী সেন, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিশ্বরূপ বসু, অনিল চন্দ, তেজেশচন্দ্র সেন, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রমুখের সেবাও এ সময়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

রানীর স্মৃতিচারণে ধরা আছে, এই সময়ে দিনের বেশ কয়েকটা ঘণ্টা তিনি কাটাতেন রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে। তা দেখে বেশ রাগই করতেন তাঁর গুরুদেব। কারণ কবির মনে হত, সময়টা নিছকই নষ্ট করছেন রানী। তাঁকে দেখভালের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তিনি যেন এই সময়টুকু ছবি আঁকেন বা লেখেন, পরামর্শ ছিল গুরুদেবের। লেখার কথা এর আগে সে ভাবে কারও সামনেই প্রকাশ করেননি রানী। গুরুদেব এ কথা তুলতেই বেরিয়ে এল কিছু কথা। তিনি জানালেন, জোড়াসাঁকোতে থাকাকালীন অবনঠাকুরের কাছে পুরনো দিনের কথা শুনে তা লিখে রেখেছেন খাতায়। সে লেখা দেখতে চাইলেন কবি। তা পড়ার পরেই রবিঠাকুরের নির্দেশ হয়, জোড়াসাঁকোয় এসে ফের থাকতে হবে রানীকে। কেন? কারণ কবির বিশ্বাস অবনীন্দ্রনাথ নিজে বসে লেখার মানুষ নন। ফলে তিনি বলবেন আর রানী লিখবেন। ফেলে আসা সব দিনের গল্প শুনে রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছে জেনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন অবনঠাকুরও। জোড়াসাঁকোর ছ’নম্বর বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন রানী। সেখানেই রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প বলে যান অবনীন্দ্রনাথ। ১৯৪১ সালের আশ্বিনে ‘ঘরোয়া’ নামে প্রকাশিত হয় সেই বই।

তার কিছু মাস আগেই অবশ্য প্রয়াত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিরও সহায়িকা হয়ে উঠেছিলেন রানী। ‘গল্পসল্প’-র বেশ কিছু গল্পের লিপিকার রানী চন্দ। শেষ দিকে যখন কবি টানা লিখতে পারতেন না, তখন মাঝেমধ্যেই ডাক পড়ত তাঁর। ১৯৪১-এর জুলাই মাসে কলকাতায় অসুস্থতার সঙ্গে যখন লড়ছেন কবি, তখনও তাঁর নির্দেশেই এ শহরে ছিলেন রানী-অনিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা ‘মৃত্যু’-ও লেখা তাঁর হাতেই। ‘দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে/এসেছে আমার দ্বারে’ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর স্নেহধন্যা এই নারীই।

গুরুদেবের স্মৃতি শেষ দিন পর্যন্ত যত্নেই রেখেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছবি, পাণ্ডুলিপি আজীবন ছিল রানীর কাছে। এক সময়ে জানা যায় খানিক অর্থসঙ্কটে রয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত সংগ্রহের সে সব জিনিস অর্থের বিনিময়ে দিতে পারেন রবীন্দ্রভবনকে। শঙ্খ ঘোষ তখন রবীন্দ্রভবনের দায়িত্বে। নিজে গিয়ে কথা বললেন রানীর সঙ্গে। তবে সে কথা বেশি দূর এগোয়নি। এর কয়েক বছর পরে সব্যসাচী ভট্টাচার্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীন আবার এ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যায় সে সব জিনিস হস্তান্তরের। কিন্তু পারেননি রানী। দু’টি চিঠি যায় সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও শঙ্খ ঘোষের কাছে। নিজের লেখায় সে চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন শঙ্খ ঘোষ। তাতে লেখা— ‘‘শঙ্খভাই, — আমার উপরে রাগ ক’রো না। আমি পারলাম না।’’ কাগজগুলি দেখলেই কবির মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। তখন আর ছাড়তে পারেননি তাঁর গুরুদেবের স্নেহের স্মৃতিমাখা সেই সব জিনিস।

১৯৯৭ সালের ১৯ জুন রানীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে সব জিনিস পৌঁছয়নি রবীন্দ্রভবনে।

ঋণ: রানী চন্দ: জীবন, কুড়োনো কথায়, কবিতা চন্দ

নিরহং শিল্পী, শঙ্খ ঘোষ