সময়টা ১৯১০-১১। কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানির বাজার বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। গহরজান, মালকাজান, মওজুদ্দিনের ডিস্ক রেকর্ড বেরোচ্ছে একের পর এক। সেই সময়, ঠিক সেই সময়েই আর এক ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছিল এক বাঙালিনির হাত ধরে বিদেশের মাটিতে। খাস আমেরিকা থেকে তখন কলম্বিয়া রেকর্ডস বার করছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরপর ডিস্ক। সেই সিরিজের মধ্যমণি এক বীণাবাদিনী, রেকর্ড কভারে যাঁকে বর্ণনা করা হচ্ছিল ‘সরস্বতী অবতার’ বলে। নাম তাঁর সত্যবালা দেবী।

বিদেশের মাটি থেকে— ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেকর্ড, ভারতীয় বাজনার রেকর্ড এবং প্রথম ভারতীয় মহিলা শিল্পীর রেকর্ড— এই তিনটি কৃতিত্বই জুড়ে আছে সত্যবালার নামের সঙ্গে। তবু তাঁকে নিয়ে আলোচনা বড় কম, অনেকটা বিস্মৃতির আড়াল। সে কি প্রকাশ্য সঙ্গীতজীবন তাঁর ক্ষণস্থায়ী ছিল বলে, না কি জীবনের ঝড়ঝাপটা তাঁকে খানিক এলোমেলো করে দিয়েছিল বলে! হয়তো দুটোই। নইলে কেনই বা এখন সত্যবালার পরিচয় সহজে বোঝাতে গেলে বলতে হবে, অমিয়া ঠাকুরের মাসি, অভিনেত্রী লীলা দেশাইয়ের মা!

বেলুড়ের শৈশব

দেশাই ছিল লীলার পৈতৃক পদবি। সত্যবালার বিয়ে হয়েছিল গুজরাতের নামী বিলেতফেরত ডাক্তার উমেদরাম লালভাই দেশাইয়ের সঙ্গে। ডাক্তার দেশাইয়ের সঙ্গেই সত্যবালার আমেরিকা যাওয়া এবং স্বামীর কাজের সূত্রেই তাঁর রেকর্ড ডিস্কে আত্মপ্রকাশ। সে এক বিস্ময়কর ইতিহাস। তার জন্য ডাক্তার দেশাইয়ের জীবন সম্পর্কেও খানিকটা জানা দরকার। তার আগে সত্যবালার শৈশবের যেটুকু জানা যায়, সে দিকে নজর দেওয়া যাক।

১৮৯২ সালে সত্যবালার জন্ম বেলুড়ে। সত্যবালা আর সুরেন্দ্রবালা, দুই বোন। বাবার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি কলকাতায় একটি সওদাগরি অফিসে চাকরি করতেন। কিনিয়ার অবশ্য লিখেছেন, সত্যবালা বিহারের এক জমিদার পরিবারের কন্যা। কিন্তু কোথায় সেই জমিদারি ছিল বা আদৌ ছিল কি না, সে সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য অমিল। বরং অমিয়া ঠাকুরের লেখা এবং অন্যান্য কিছু সূত্রে জানা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের বাবা ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান, কামাখ্যানাথ চট্টোপাধ্যায়। মহারাজার কাছ থেকেই তিনি বেলুড়ে অনেকখানি দেবোত্তর জমি পান। আজও বেলুড়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন এলাকায় কামাখ্যানাথের নামে রাস্তা রয়েছে। হাওড়ার ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ অনুপম মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, কামাখ্যানাথ সে আমলে উদার হৃদয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর দরজা দীনদুঃখীর জন্য খোলা থাকত। বিদ্যাচর্চা এবং সঙ্গীতচর্চায় তিনি এবং তাঁর পুত্র শরৎচন্দ্র দু’জনেরই উৎসাহ ছিল।

খুব কম বয়সেই সত্যবালার বিয়ে হয়েছিল উত্তর কলকাতার এক বনেদি পরিবারে। নামে মাত্র বিয়ে। বিয়ের দিনই ঘোড়া থেকে পড়ে স্বামীর মৃত্যু, সত্যবালা বিধবা। কিন্তু মেয়ের জীবনটা নষ্ট হতে দেননি শরৎচন্দ্র। দুই মেয়েকেই তিনি ভর্তি করে দিলেন বেথুন স্কুলে। সেই সঙ্গে শুরু হল গানবাজনার তালিম। প্রখ্যাত সঙ্গীত-গবেষক মাইকেল এস কিনিয়ার লিখেছেন, আট বছর বয়সেই বেদের বহু স্তোত্র সত্যবালার কণ্ঠস্থ ছিল। বারো বছর বয়স থেকে বীণা বাজানো শিখতে থাকেন তিনি। বেহালাবাদনেও হয়ে ওঠেন সিদ্ধহস্ত। প্রায় ছ’হাজার গান তাঁর ভাণ্ডারে জমা হয়েছিল এবং তাদের একটা বড় অংশ স্বরলিপিবদ্ধ করেছিলেন সত্যবালা। কলকাতায় ঠিক কাদের কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল, সেটা অবশ্য খুব পরিষ্কার করে জানা যায়নি। তবে একটি সূত্রের মতে, সত্যবালা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ছাত্রী ছিলেন। ১৯০৫ সালে সত্যবালার সঙ্গে ডাক্তার দেশাইয়ের বিয়ে হয়। অমিয়া লিখেছেন, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন মারফত দেশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। আবার দেশাই পরিবারের অন্য একটি সূত্রের মতে, শরৎচন্দ্র একবার বম্বে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেখানে দেশাই তাঁর চিকিৎসা করেন। সেই সূত্রে যোগাযোগ এবং কন্যার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব। কিন্তু দেশাইয়ের যে প্রথমা স্ত্রী বর্তমান, সে কথা সত্যবালার পরিবার জানত কি? পরিষ্কার নয়।

কলম্বিয়া রেকর্ডস বার করে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ডিস্ক।

ডাক্তার দেশাই

উমেদরাম লালভাই দেশাই ছিলেন একাধারে অত্যন্ত প্রতিভাধর এবং জটিল চরিত্র। গুজরাতের ভালোদ-এর জমিদার-পুত্র। জন্ম ১৮৬৯-য়ে। শুরু থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। দেশাই পরিবারের সদস্য জেসমিন স্মিথ দীর্ঘদিন ধরে উমেদরামের একটি জীবনপঞ্জি তৈরি করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৮৮৭ সালে বম্বের গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হন দেশাই। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে বরোদার মহারাজা তাঁকে পড়তে পাঠালেন বিলেতে। সেটা ১৮৯০ সাল। ইতিমধ্যে দেশাইয়ের ১৪ বছর বয়সেই বাড়ি থেকে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল পড়শি গ্রামের মেয়ে দিওয়ালি বা-র সঙ্গে। স্ত্রীকে দেশে রেখেই বিলেত গেলেন দেশাই। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি পেলেন পাঁচ বছর পরে। বিলেতে আরও কিছুদিন কাটিয়ে ১৮৯৭-৯৮ সাল নাগাদ দেশে ফিরে তিনি যোগ দিলেন গুজরাতের দেশীয় রাজ্য ভাঁসদা-র মেডিক্যাল অফিসারের পদে। ১৮৯৮-তেই জন্ম নিল তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তান। কিন্তু বেশি দিন থিতু হলেন না দেশাই। দু’বছরের মাথায় তিনি চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২) ব্রিটিশদের সামরিক সার্জেন হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। ১৯০১-এ আবার দেশে ফিরলেন। এ বার তাঁর কর্মক্ষেত্রে হল বম্বে। নিজের একটা ক্লিনিক শুরু করলেন তিনি এবং এই সময় থেকেই দেখা গেল থিওসফিকাল সোসাইটির সভ্য দেশাইয়ের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠছে স্নায়বিক রোগ এবং মনোচিকিৎসা। ১৯০১ সালে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত দেশাইয়ের ক্লিনিকের বিজ্ঞাপনে লেখা হচ্ছে— ‘স্পেশালিস্ট অন ডিজ়িজ়েজ় অব দ্য ব্রেন অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড অন ডিজ়িজ়েজ় অব উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন।’

বিয়ের পর

এই পর্বেই ১৯০৫-এ সত্যবালার সঙ্গে দেশাইয়ের বিয়ে এবং ১৯০৭-এ প্রথমা স্ত্রী দিওয়ালির দ্বিতীয় পুত্র এবং সত্যবালার প্রথম পুত্রের জন্ম। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হয় না, দেশাই অন্তত কিছুদিন দু’টি সংসারই সমান্তরাল ভাবে চালাচ্ছিলেন। এর পর থেকে অবশ্য দিওয়ালি ক্রমশই পিছনে সরে যান বা তাঁকে সরে যেতে হয়। তাঁর আর কোনও সন্তান হয়নি। দেশাই তত দিনে সত্যবালাকে নিয়ে গিয়েছেন সুরাতের ভালোদ-এ। সেখানে একটি মনোচিকিৎসাকেন্দ্র গড়েন তাঁরা।

ভালোদের চিকিৎসাকেন্দ্রের কাজেই সত্যবালা ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন দেশাইয়ের সহযোগী। কী ভাবে? মনোচিকিৎসায় সঙ্গীতের প্রয়োগ নিয়ে তখন গভীর ভাবে চর্চা করছিলেন দেশাই। এ দেশে মিউজ়িক থেরাপির পথিকৃৎ বলা যায় ওঁকে। সত্যবালার সঙ্গীতসাধনা কাজে লেগে গেল দেশাইয়ের গবেষণায়। গুজরাতের রেওয়ার মহারাজা ভেঙ্কটরমন সিংহ বাহাদুর এগিয়ে এলেন দেশাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। দেশাই তখন মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসকও বটে। মিউজ়িক থেরাপির চর্চাকে আরও শাণিত করতে মহারাজাই দেশাইকে প্রস্তাব দিলেন, আমেরিকা ঘুরে আসার জন্য। টাকাপয়সা যা লাগে, রাজাই দেবেন। আমেরিকা থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেকর্ড যাতে বার করা হয়, তার ব্যবস্থাও করবেন। মহারাজার ইচ্ছে ছিল, ভারতীয় রাগ-রাগিণীর একটা পূর্ণাঙ্গ সম্ভার যেন ডিস্কবদ্ধ করা হয়। এখানে মনে রাখা দরকার, রেওয়া দরবারের সাঙ্গীতিক ইতিহাস অতি প্রাচীন। আকবরের সভায় যোগ দেওয়ার আগে তানসেন ছিলেন রেওয়ার সভাগায়ক। রেওয়ার রাজার উৎসাহ এবং সম্মতিক্রমেই তিনি প্রৌঢ় বয়সে আকবরের সভায় যোগ দেন। বৈজু বাওরা যখন দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে, তখন তাঁকে টেনে আনার উদ্দেশ্যে এই রেওয়াতেই তানসেনের উদ্যোগে এক বিখ্যাত সঙ্গীতসভার আয়োজন হয়। সেখানেই বৈজুর ঐতিহাসিক ‘কামব্যাক’। এই সব কাহিনির সঙ্গে সত্যবালারও একটা যোগ আছে। কারণ, সত্যবালা যে বীণাটি তখন বাজাতেন, ছ’শো বছরের পুরনো সে বীণা আকবরের দরবারেও বেজেছিল বলে কথিত আছে। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, রেওয়ার দরবার থেকেই সে বীণা হয়তো বা পেয়েছিলেন সত্যবালা। স্বামীর সঙ্গে তিনি ১৯১০-এ আমেরিকা পাড়ি দিলেন। ইতিমধ্যে ওঁদের আরও দুই মেয়ে হয়েছে— শান্তি আর মণিকা। এঁদের মধ্যে শান্তির পরে বিয়ে হয় সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। মণিকা বিয়ে করেন চিত্রপরিচালক ফণী মজুমদারকে। তৃতীয় কন্যা লীলার জন্ম আমেরিকাতেই, ১৯১০-এ।

আমেরিকার মাটিতে

১৯১০— এই বছরটা খেয়াল করার মতো। এই বছরই কিন্তু আমেরিকার মাটিতে প্রথম ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হল। সুফি গুরু হজরত ইনায়েত খান (১৮৮২-১৯২৭) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠান করলেন, তিনিও বাজালেন বীণা। সত্যবালারও অন্তত একটি অনুষ্ঠানের খবর নিশ্চিত করেই বলা যায়। ১১ মার্চ ১৯১১-র নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর বিজ্ঞাপন বলছে— ‘সত্যবালা দেবী এন্টারটেনস সোসাইটি লেডিজ়! সোমবার ২০ মার্চ, সন্ধে সাড়ে আটটা। হিন্দু মিউজ়িক বীণা অ্যান্ড ভায়োলিন (এম্পেরর আকবর)। কার্ড ফ্রম মিসেস গিলবার্ট, সুট ৮২৬। কার্নেগি হল।’ ১৯১০-১১’র মধ্যে সত্যবালা, দেশাই এবং আমেরিকায় বসবাসকারী আরও কিছু ভারতীয় শিল্পী সমন্বয়ে কলম্বিয়া রেকর্ডস থেকে ২২টি ডিস্কে ৫৮টি গান ও বাজনার রেকর্ড প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সত্যবালার রেকর্ডই ছিল ৩০টি। সত্যবালাকে দিয়েই শুরু হয় কলম্বিয়া ডাবল ডিস্ক-এর এই এন সিরিজ়। সত্যবালা তথা সিরিজ়ের প্রথম ডিস্ক— দীপক রাগে বীণাবাদন — প্রকাশ পায় ১৯১০-এর ২২ নভেম্বর। বিদেশের মাটি থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেকর্ডের এটাই প্রথম নজির। ১৯১১-র গোড়া থেকেই সত্যবালার রেকর্ড আমেরিকায় বিক্রি হতে শুরু করে। বীণা, বেহালা এবং কণ্ঠসঙ্গীত— তিন রকম ডিস্কই ছিল সত্যবালার। কোনও কোনওটায় তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন উমেদরামও। উস্তাদ পিয়ারে মিঞা, চমন লাল এবং এম আর পাঠান নামে আরও তিন শিল্পীর নাম পাওয়া যায় এই সিরিজে। এঁরাও সে সময়ে আমেরিকাস্থিত ভারতীয় শিল্পী বলে অনুমান। যে সব রাগরাগিণী সত্যবালা রেকর্ড করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল— কাফী, ভৈরবী, তিলক কামোদ, বেহাগ, খামাজ, পিলু, ভীমপলশ্রী... ছিল ঠুমরি, টপ্পা, গজল, ধ্রুপদ। আর ছিল, ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক-গীতি— জিয়ো জিয়ো দিল্লি-পতি! পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত হয় ১৯১১-র ডিসেম্বরে। তার দু’মাস আগেই, অক্টোবরে বেরিয়েছে সত্যবালার রেকর্ড— কলম্বিয়া ডাবল ডিস্ক ইন্ডিয়ান সিরিজ়, ১৯৬১৮ এন১১। লক্ষণীয় বিষয় হল, সে সময়ে কলম্বিয়া কিন্তু ভারতে দেশীয় ডিস্ক রেকর্ড বার করতে শুরুই করেনি। তারা ফোনোগ্রাফ মেশিন আর সিলিন্ডার রেকর্ডই বেচে চলেছে তখনও। সে দিক থেকে কলম্বিয়ার লেবেলে প্রথম প্রকাশিত ভারতীয় সঙ্গীতের ডিস্কও সত্যবালারই।

রামপুরের জীবন

সত্যবালার সঙ্গীত আর উমেদরামের বক্তৃতা। ১৯১০-১৯১৩— এই ক’টি বছর আমেরিকার বিভিন্ন শহর তো বটেই, আরও বহু দেশ ঘুরেছিলেন দেশাই দম্পতি। ১৯১৩-য় দেশে ফেরার পরে উমেদরাম রামপুরের মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদে যোগ দেন। পরের বছর সত্যবালার দ্বিতীয় পুত্র, কনিষ্ঠ সন্তান সুপ্রকাশের জন্ম। রামপুর এস্টেট সে সময়ে গানবাজনার জন্য এমনিতেই বিখ্যাত। রামপুর-বীনকার ঘরানার কথা জানেন সকলেই। তানসেনের কন্যার ঘরের বংশধর উস্তাদ ওয়াজির খান তখন রামপুর দরবারের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর বহু শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উস্তাদ হাফিজ আলি খান, উস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং উস্তাদ মুস্তাক হুসেন খান। অমিয়া লিখছেন, রামপুরের দরবারের বীণাবাদকের কাছে বীণার তালিম চালিয়ে যাচ্ছিলেন সত্যবালা। শিখছিলেন নতুন নতুন গান। অমিয়ার কথায়, ‘‘মাসিমার কাছে ছোটবেলায় অনেক সুন্দর সুন্দর গান শিখেছি। আজও তাঁর কাছে শেখা গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠি। অব কে লাজ তোরে হাত, যেমন। কত যে গান-বাজনা তাঁর কাছে বসে শুনেছি তার ঠিক নেই।’’ তার মানে রামপুরে থাকাকালীন সত্যবালার সঙ্গীতচর্চা যে বন্ধ হয়নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যবালার কোনও রেকর্ড ভারতের মাটিতে আর প্রকাশ পায়নি। তাঁর সঙ্গীতজীবন হয়তো

বা থমকে গেল পারিবারিক জটিলতার ঘূর্ণিপাকে— দেশাই ফের একটি বিয়ে করলেন (১৯১৭)। এই তৃতীয় স্ত্রীও বাঙালি, কলকাতার মেয়ে গুণবতী মিত্র। তাঁকে নিয়ে দেশাই কখনও দেহরাদূন, কখনও সুরাত, কখনও বম্বে, কখনও বা গুজরাতের উমরাত-এ সংসার পাতলেন। উমরাতেও গড়ে উঠল আর একটি মনোচিকিৎসাকেন্দ্র। গুণবতীর ছ’টি সন্তান। পূর্বোল্লিখিত জেসমিন স্মিথ গুণবতীর দ্বিতীয়া কন্যা রমলার মেয়ে।

গুণবতীর সঙ্গে দেশাইয়ের যোগাযোগ কী ভাবে হল? সে কাহিনি শুনিয়েছেন জেসমিনই। রামপুরে থাকলেও ছেলেমেয়েরা যাতে বাংলা শেখে, তার জন্য এক জন বাঙালি শিক্ষিকা চেয়েছিলেন সত্যবালা। ডাক্তার দেশাই তখন ‘দ্য স্টেটসম্যান’ কাগজে আবাসিক গৃহশিক্ষিকা চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন। গুণবতীর দাদা হৃদয়রঞ্জন মিত্র ছিলেন ওই কাগজের সাবএডিটর। তিনি নিজের বোনকেই গৃহশিক্ষিকা হিসেবে পাঠান রামপুরে। কিছু দিন পরে দেশাই তাঁকে বিবাহ করেন।

আবার বেলুড়ে

এর মধ্যে সত্যবালার কী হল? গুণবতীর কাছে জেসমিন শুনেছেন, সত্যবালা রাগে-দুঃখে বিয়ের কাগজপত্র সব ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরে প্রথমা স্ত্রীর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার আঘাত ছিলই। তার পর আরও এক আঘাত। সন্তানেরা অনেকেই তখনও ছোট। এর কয়েক বছর পরে ১৯২৭-এ ঘটে গেল আরও এক দুর্বিপাক। বড় ছেলে ইন্দুপ্রকাশকে সব খরচ দিয়ে সত্যবালা আইসিএস পড়তে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। পাশ করে দেশে ফেরার সময়ে বিমান দুর্ঘটনায় পড়লেন ইন্দু। প্রাণে বাঁচলেও হারালেন মস্তিষ্কের ভারসাম্য। তার পর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁকে কাটাতে হল রাঁচীতে চিকিৎসাধীন হয়ে। ভালোদের জমিজমা সত্যবালাকে লিখে দিয়েছিলেন দেশাই। তার থেকেই ছেলের চিকিৎসা করাতে লাগলেন সত্যবালা। এর মধ্যে ১৯৩০-এ মারা গেলেন দেশাইও। অতঃপর জমিজমা সব বেচে দিয়ে সত্যবালা চলে এলেন বেলুড়ে। ক্রমে সংসারের হাল ধরার জন্য লীলা যোগ দিলেন ফিল্মে। তার আগে কিছুদিন কার্শিয়াংয়ে একটি স্কুলে পড়িয়েছিলেন তিনি। কার্শিয়াংয়ে ওঁদের একটা বাড়িও ছিল— লিলি কটেজ। এই বাড়িতেই পরে ঋত্বিক ঘটকের ‘কোমল গান্ধার’ ছবির শুটিং হয়। অভিনেত্রী চিত্রা সেন জানাচ্ছেন, কার্শিয়াংয়ে আউটডোরে গিয়ে ওই লিলি কটেজেই উঠেছিলেন ওঁরা। চিত্রা আর সুপ্রিয়া দেবীর কথোপকথনের দৃশ্য ওই বাড়ির পিছন দিকে তোলা।

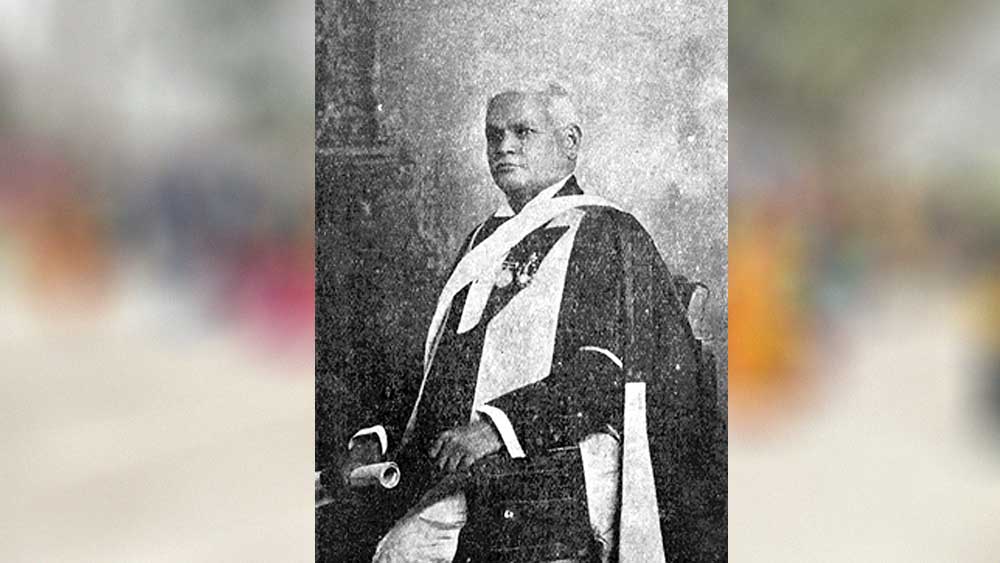

উমেদরাম লালভাই দেশাই

ফিল্মে মেয়েরা

সত্যবালার সঙ্গীতচর্চার উত্তরাধিকার সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল কি? ছোট ছেলে সুপ্রকাশ নানা রকম বাজনা বাজাতে পারতেন। বড় মেয়ে শান্তি ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে হওয়ার পরে মণিকাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন বেশ কিছুদিন। মণিকা পরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী হন। লীলার প্রসিদ্ধি ছিল নাচে। লখনউয়ের নৃত্যগুরু সোহনলাল এবং লচ্ছু মহারাজের কাছে নাচ শিখেছিলেন তিনি। লখনউয়ের মারিস কলেজে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনাও করেছিলেন। তার পর ভাতখণ্ডে ইনস্টিটিউট অব মিউজ়িক (১৯২৬) স্থাপিত হলে সেখানে ছাত্রী হিসেবে যোগ দেন তিনি। লখনউয়ের একটি নৃত্যানুষ্ঠানেই নিউ থিয়েটার্সের পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র তাঁকে আবিষ্কার করেন। নীতিন বসুর সাড়া জাগানো ছবি ‘দিদি’তে (১৯৩৭) লীলার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তার পর একে একে ‘প্রেসিডেন্ট’, ‘বিদ্যাপতি’, ‘জীবনমরণ’, ‘নর্তকী’, ‘কপালকুণ্ডলা’... লীলা তত দিনে ডাকসাইটে নায়িকা। বস্তুত ওই পরিবারের অনেকেই তখন ফিল্মে। ব্রতীন্দ্রনাথ শিল্প নির্দেশনার কাজ করছেন। লীলার কাছে থেকে রমলাও একটা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল সে ছবি। আর মণিকা তো অভিনয় করছিলেনই। ‘নিমাই সন্ন্যাসী’, ‘মাই সিস্টার’, ‘কয়েদি’, ‘চিত্রলেখা’, ‘দেবদাসী’র মতো ছবিতে।

সিনেমার সূত্রেই ফণী মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় আর বিয়ে। লীলা নিজে যদিও বিয়ে করেননি। বড়দি শান্তির অকালপ্রয়াণের পরে তাঁর তিন মেয়েকে বড় করার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। বম্বেতে থাকতেন একটা বড় সময় জুড়ে। সেখানে তাঁর কাছেই ১৯৫২ সালে মারা যান সত্যবালা। এর অনেক বছর পরে লীলা ফিরেছিলেন কলকাতায়। এই শহরেই ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর।

আধ্যাত্মিক মন

কিন্তু সে সব তো আরও পরের কথা। তিরিশের দশকে বেলুড়ে ফেরা আর ১৯৫২-য় বম্বেতে মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টা সত্যবালা কী করলেন? পারিবারিক সূত্রে যতটা জানা যাচ্ছে, সত্যবালা পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনে। পুজোআচ্চা, সাধুসঙ্গই তখন তাঁর ইষ্ট। শান্তি দেশাইয়ের মেয়ে ব্রততী গুপ্ত এবং সুপ্রকাশ দেশাইয়ের মেয়ে শ্রীনন্দা চক্রবর্তী— দু’জনেরই শৈশবস্মৃতি বলছে, সত্যবালা কখনও কলকাতার লেক টেম্পল রোডে, কখনও কার্শিয়াংয়ে, কখনও বম্বেতে ঘুরে ঘুরে থাকতেন। মধুপুরে একটি মঠের আশ্রমেও খুব যেতেন, কিছুদিন করে থাকতেন। কার্শিয়াংয়ে থাকার সময় স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে স্তোত্রপাঠের আয়োজন করতেন। গানবাজনার চর্চা আর ছিল না। তবে ছোটদের সঙ্গে গল্প করতেন নানা রকম। রামপুর এস্টেটের গল্প, সারা পৃথিবী ঘোরার গল্প। মনটা ছিল নরম আর দানধ্যানের হাত লম্বা। একবার লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে চোর এল। সত্যবালা চোরকে চা খাইয়ে বললেন, ‘‘আর চুরি কোরো না বাবা। মেয়েকে বলে তোমার কাজের ব্যবস্থা করে দেব। এখন পালাও।’’

নব্বই দশকের শেষ দিকে একাধিক সাক্ষাৎকারে লীলা বলতেন, আত্মজীবনী লিখতে খুব ইচ্ছে করে। শেষ অবধি সে আর হয়নি। যদি হত, লীলার নিজের জীবনকাহিনির পাশাপাশি সত্যবালারও অকথিত অধ্যায় পাঠকের সামনে আসতে পারত। হয়নি, তাই তিনি ডিস্ক কভারে ‘সরস্বতী অবতার’ হয়েই ভাস্বর।

তথ্যসূত্র: ‘কলম্বিয়া ডাবল ডিস্ক: অ্যান আনইউজুয়াল ইন্ডিয়ান সিরিজ’ / মাইকেল কিনিয়ার, কী ধ্বনি বাজে / অমিয়া ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির বাহিরমহল / চিত্রা দেব, আনন্দবাজার আর্কাইভস

অতিরিক্ত তথ্য সহায়তা: দেবাশিস বসু, অমরনাথ শর্মা, সুনন্দ গুহঠাকুরতা, অরিন্দম দাশগুপ্ত, ফাল্গুনী দত্তরায়, কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা