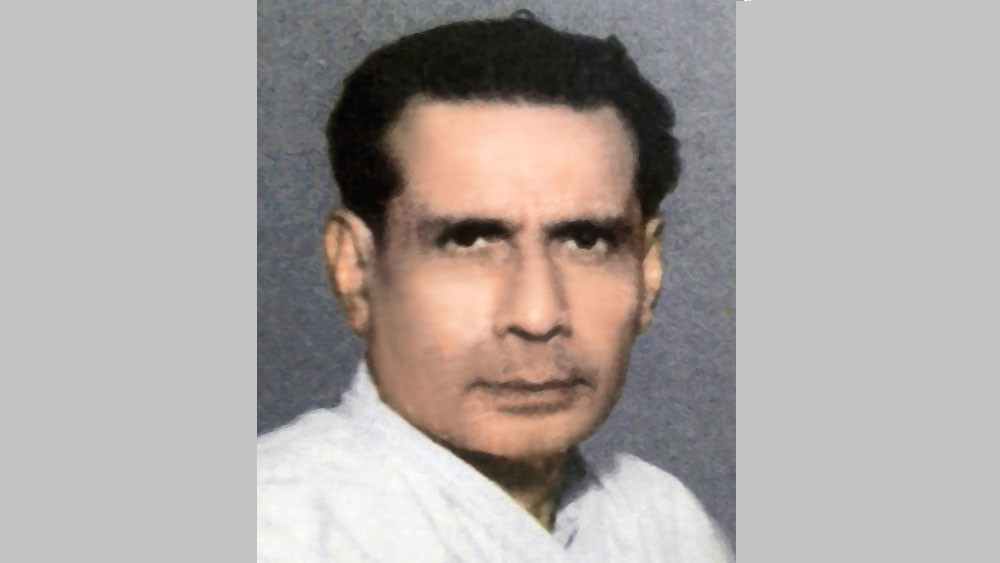

ভদ্রলোক যে-কোনও সময় ভাঙা আলিসা থেকে পা হড়কে পড়ে যেতে পারেন। হাত দিয়ে কিছু ধরে ভারসাম্য রাখার উপায় পর্যন্ত নেই। তবে তাঁর শরীরী ভাষা বলে দিচ্ছে তিনি এ সব নিয়ে চিন্তিত নন। বাইশে শ্রাবণের সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। ১৯৪১-এর ৭ অগস্ট। দুপুরেই রেডিয়ো অফিসে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন সজনীকান্ত দাস— বারোটা দশে প্রয়াত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এক নম্বর গারস্টিন প্লেসের বেতার দফতর থেকে যন্ত্রপাতি-সহ সদলবলে ছুটলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। জোড়াসাঁকো অভিমুখে।

প্রায় অপরাহ্নে কবির মরদেহ যখন নিমতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে আসা হল, লোকের ভিড়ে তিলধারণের জায়গা নেই। শ্মশানঘাটের একটা চূড়ার লাগোয়া ভাঙা আলিসায় উঠতে হবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে। দলের এক জন কোথা থেকে মই জোগাড় করে নিয়ে এল। এক হাতে মাইক্রোফোন ধরে, জীবন বাজি রেখে সেই আলিসা থেকে ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলেন ভদ্রলোক: “সুমুখে দেখছি অপরাহ্নের সূর্য শেষ বিদায়ের পাঠ নিচ্ছে— ভাগীরথীর গৈরিক জলপ্রবাহে উঠেছে এক করুণ তাপ— বাতাসে হাহাকার— বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ আর নেই।” অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের কাছে রক্ষিত আছে মিথ হয়ে যাওয়া এই শোকভাষ্য।

রেডিয়োয় এটাই সম্ভবত প্রথম ধারাবিবরণী সম্প্রচারের প্রচেষ্টা। এর ব্যবস্থাপক এবং ভাষ্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এর পর ডা. বিধানচন্দ্র রায়, হেমন্ত বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহানায়ক উত্তমকুমারের অন্তিম যাত্রার ধারাভাষ্য দিয়েছেন। বেতারের আদিযুগে তাঁরই উদ্যোগে শারদ পূজান্তে গঙ্গার ঘাট থেকে দুর্গাপ্রতিমার নিরঞ্জনের ধারাবিবরণী প্রচার করা হত। এক বার এমন হয়েছে, কোনও প্রতিমাই আসছে না। ভদ্রমশাই প্রতিমা বিসর্জনের মনগড়া কাল্পনিক ধারাভাষ্য চালিয়ে গিয়েছিলেন।

যে ভাঙা-ভাঙা ‘হাস্কি’ বৈশিষ্ট্যের জন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর একদম স্বতন্ত্র, তার নেপথ্য কারণ ডিপথেরিয়া। খুব ছোট তখন। সাহেব ডাক্তার প্রাণে বাঁচালেও কণ্ঠস্বর ‘নষ্ট’ হয়ে গেল। ফলে বড় হয়ে রেডিয়োর অডিশনে ব্যর্থ। কিন্তু ওই ‘অদ্ভুত’ গলার জন্যই রেডিয়ো থেকে খোঁজ পড়ল তাঁর। একটা বেতার-নাটকে ‘রাক্ষস’ চাই, প্রযোজকের কাউকে মনে ধরে না। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ‘রাক্ষস’ হয়ে ঢুকে গেলেন বেতারকেন্দ্রে। বহু পরে এই বেতারেই দু’বার ‘ভূত’ হয়েছিলেন তিনি। তখন তিনি রেডিয়ো অফিসের হর্তাকর্তা। এবং অতি জনপ্রিয়। ‘পঞ্চভূতের আসর’ নামে একটি রসঘন হাস্যকৌতুক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। অভিনব এই ভূতাড্ডার প্রথম ভূত ছিলেন ‘দাদাঠাকুর’ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি হলেন ‘পণ্ডিতভূত’। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ‘ভদ্রভূত’, কৌতুক গানের শিল্পী সারদা গুপ্ত ‘গুপ্তভূত’। আর এক জনপ্রিয় গায়ক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ‘বিপ্রভূত’ এবং নানা বিষয়ে দক্ষ, সারস্বত-কৃতী নলিনীকান্ত সরকার ‘অদ্ভূত’। এঁরা পাঁচ জন খোনা খোনা কণ্ঠস্বরে হাসির কথা বলে যেতেন, পুরোটাই তাৎক্ষণিক; পূর্বলিখিত কোনও স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন হত না এই পঞ্চ-সুরসিকের।

দ্বিতীয় বার ‘ভূত’ হয়ে ভদ্রমশাই নাট্যপ্রযোজক শ্রীধর ভট্টাচার্যের গলা টিপে ধরেছিলেন! শোনা যায় গারস্টিন প্লেসের রেডিয়ো বাড়িতে নাকি ‘তেঁনাদের’ দেখা মিলত। দু-পাঁচ জনের ভিরমি খাবার ঘটনাও নেহাত গুজব ছিল না। এক দিন অনেক রাত পর্যন্ত শ্রীধরবাবু টাইপরাইটারে কাজ করছেন। হঠাৎ পিছনের জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে দুটো হাত শ্রীধরের গলা টিপে ধরল। ভটচায্মশাই উঁআঁ-উঁআঁ করতে করতে যখন চোখ উল্টোবেন, পিছন থেকে বীরেন ভদ্রের গলা শুনতে পেলেন: ‘‘ওরে ভূত না রে, আমি বীরেনদা।’’ এর পরেও শ্রীধরবাবু বেশ কিছু ক্ষণ থম মেরে বসেছিলেন অবশ্য।

রসসিক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অদ্ভুত সরসতায় শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন ‘সবিনয় নিবেদন’ অনুষ্ঠানে। কীর্তন গানের অনুষ্ঠান কেন কমে যাচ্ছে— এই অভিযোগের উত্তরে বলেছিলেন: ‘‘অন্য শ্রোতারা খুব অভিযোগ করছেন, আমরা নাকি সকাল-বিকাল-রাত্তির কীর্তন চালিয়ে তাঁদের বাড়িগুলোকে শ্রাদ্ধবাড়ি করে তুলছি।’’ এমন নির্মল রম্যতায় ভরে থাকত সেই চিঠিপত্রের আসর। বাংলা ছায়াছবির সাদা-কালো যুগের ‘কুখ্যাত’ খলনায়ক বিকাশ রায়ের মন্তব্য: ‘সবিনয় নিবেদন’ অনুষ্ঠানটি শুনতে শুনতে মনে হত ‘শ্যামবাজারে রকের আড্ডায় বীরেনদা আসর জমিয়ে বসেছেন আর আমরা শ্রোতারা ওঁকে ঘিরে বসেছি।’

কিংবদন্তি গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায় না-বলে-কয়ে বীরেনবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন একটি শীতলা মন্দির উদ্বোধন করাতে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ খানিক অপ্রস্তুত, কিন্তু আয়োজকেরা তাঁর বক্তব্য শুনতে চান। তবে কথা বলাই যাঁর কাজ, তাঁকে কি আর আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়! পুরো আসরে একটু গুম মেরে ছিলেন, কিন্তু মাইক্রোফোনে বলে দিলেন: ‘‘এমন এক মায়ের মন্দির উদ্বোধন করতে এসেছি, যাঁর কাছে দয়া চাইলেই বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে মশারি খাটিয়ে, সর্বাঙ্গে গুটি বেরিয়ে যাবে। মায়ের দয়ায় এক মাস কাত।’’

হাসির ছড়া-নাটিকাও রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ১৯৫৩ সালে ‘বসুধারা’ পূজাবার্ষিকীতে বেরিয়েছিল এমন একটি ছড়া-নাটিকা ‘নাক ডাকার ওষুধ’। ভুতো আর ভুতির কথোপকথন। নাসিকা গর্জন বন্ধ করার নানাবিধ পথ বাতলে শেষ পর্যন্ত ভুতোর দাওয়াই: ‘নাকের যদি এত জ্বালা,/ এবার আমি দিয়ে গালা/ বুজিয়ে দেব, নয় তো তালা,/দিচ্ছি ওটা এঁটে!’ বস্তুত সাতটি ছদ্মনাম নিয়ে তিনি রেডিয়োতে একটার পর একটা অনুষ্ঠান করে গেছেন। মেঘদূত, অরূপ, বিষ্ণুশর্মা, বিরূপাক্ষ, বই-বাহিক, বাঞ্ছারাম, মহাকালী চট্টোপাধ্যায়— সপ্তছদ্মনামী এই ভদ্রলোকের ডাক নাম ছিল ‘বুশী’। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ‘আমার ছেলেবেলা’ রচনায় লিখেছেন: “এককালে পুরো নামেই পরিচিত ছিলাম, কটমট গম্ভীর নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পরে সবাই বলতে শুরু করল বীরেন ভদ্র। ‘বুশী’ নাম অন্তরঙ্গ কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না।”

পঞ্চাশের দশকে রবিবার দুপুর মানেই ‘রূপ ও রঙ্গ’ অনুষ্ঠান। ভদ্রমশাই এখানে ‘বিরূপাক্ষ’ হয়ে হাজির হতেন। আমাদের প্রাত্যহিকতার নানা অসঙ্গতি, অন্ধিসন্ধি এবং ইতরতা বিরূপাক্ষের নজর এড়িয়ে যেত না। কৌতুক-নকশাগুলো দমফাটা হাসানোর পর শ্রোতার সামনে একটা আয়না ধরিয়ে দিত। ষাট-সত্তর বছর আগে বিরূপাক্ষ ‘পুজোর ঝঞ্ঝাট’-এ লিখেছেন: “এ-দলের জোর ও-দলকে দেখানো চাই। এই অমুককে চাঁদা দিলেন আমাদেরও দিতে হবে। কিন্তু আমরা আর দিই কত? জীবনের চতুর্দিকে এইরকম চাঁদা করে যদি চাঁটি খেতে হয়, তাহলে বাঁচি কী করে? উৎসবের নামে যদি ক্রমশ এত ঝঞ্ঝাট বাড়তে থাকে, তা হলে ওসব বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।”

নকশাগুলো এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে বিহার সাহিত্য ভবন-সহ বিভিন্ন প্রকাশনা বিরূপাক্ষ সিরিজ়ের বই একটার পর একটা প্রকাশ করেছেন। ‘বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট’, ‘বিরূপাক্ষের অযাচিত উপদেশ’, ‘বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ’, ‘বিরূপাক্ষের কেলেঙ্কারি’ প্রভৃতি বইগুলির ভূমিকা লিখেছেন সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন খালেদ চৌধুরী, আশু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্যঙ্গচিত্রে রেবতীভূষণ, শৈল চক্রবর্তী, প্রমথ সমাদ্দারের মতো যশস্বী শিল্পীবৃন্দ। প্রথম বইটি প্রকাশের পর ‘বনফুল’ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় চিঠিতে লিখেছেন: ‘বাংলা সাহিত্যে তুমি একটা নতুন স্টাইল সৃষ্টি ক’রে গেলে।’ অর্ধশতক পরে এগুলির পুনঃপ্রকাশের আয়োজনে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন বিশেষ মূল্যবান: “…তাঁর কণ্ঠে ছিল সতেজ ‘শক্তিমন্ত্র’। কলমে ছিল অতি উচ্চাঙ্গ ‘হিউমার’। বাংলা সাহিত্যে এখন যার বড়োই অভাব।”

পরিষ্কার ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা উড়নি, চোখে চশমা। হাতে খুব ছোট একটা থলে— এই ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণর পোশাক বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবির দু’পকেটে দু’রকমের রুমাল— একটি নস্যিরঞ্জিত এবং আর একটি পরিষ্কার। কথা বলতে বলতে নস্যির টিপ-ধরা-হাতে সামনে কেউ থাকলে তাকে ঠেলা দেওয়া ছিল তাঁর অভ্যেস। সহকর্মীরা তাই এই নস্যপর্বে তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে কিছুতেই আসতেন না। এমনই এক সহকর্মী, ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার এক সময়ের সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার সরস অথচ সঠিক ব্যাখ্যায় বন্ধুর মূল্যায়ন করেছেন এই ভাবে: “রেডিওতে বীরেন ভদ্র আলুবিশেষ। ঝালে, ঝোলে, চচ্চড়িতে, কালিয়ায়, এমনকি ভাতে সিদ্ধতেও উপাদেয়।” একাধিক উদাহরণ তিনি টেনে এনেছেন এর প্রমাণ দাখিলে, তার মধ্যে একটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের উচ্চতার নিদর্শন: “…বিকালে বিদ্যার্থী মণ্ডলে ডক্টর কালিদাস নাগের ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা। প্রোগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আধঘণ্টা আগে খবর এল— ডক্টর নাগ রাজসাহীতে। আজই ফেরবার কথা ছিল, কিন্তু ফেরেননি। বীরেন ভদ্র সেদিন কালিদাস নাগের পরিবর্তে বিদ্যার্থী মণ্ডলের কাজ চালিয়ে দিলেন। বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে হয়নি তাঁকে।”

গ্রামোফোন রেকর্ড, ছায়াছবি, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ— সবখানেই রেখেছেন নিজস্বতার স্পর্শ। কমবেশি পঁয়তাল্লিশটি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘স্বামীর ঘর’ নামে একটি সিনেমা পরিচালনা করা ছাড়াও অনেক ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্য থেকে তৈরি করেছেন মঞ্চসফল নাটক। তাঁর পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ‘মমতা ব্যানার্জি’ নামের এক অভিনেত্রী বীরেনবাবুর অনেকগুলি নাটকে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় চুটিয়ে অভিনয় করতেন! ষাটের দশকে নিউ এম্পায়ারে একটি জনপ্রিয় ছায়ানাটিকা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একাধিক বার মঞ্চস্থ করেছেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ-ভি বালসারা-তাপস সেনের ত্র্যহস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ অবলম্বনে এই বিশেষ প্রযোজনাটি বঙ্গসংস্কৃতির একটি মাইলফলক।

আর এক মাইলফলক বিখ্যাততম ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-কে সরিয়ে ১৯৭৬-এ সম্প্রচারিত হয় ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর ‘দেবী দুর্গতিহারিণীম’। চূড়ান্ত ব্যর্থ এই বিকল্পটি প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছিলেন: “হাজার হোক, আমি তো অমর নই। একদিন না-একদিন ওদের তো কাজে নামতেই হবে।” বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার মুসলমান শ্রোতাদের ‘মহিষাসুরমর্দিনী’র প্রতি আবেগ দেখে বিস্মিত ভদ্রমশাই বলেছিলেন: “আমি কায়েতের ছেলে হয়ে মাতৃবন্দনার সুযোগ পেয়েছি। আর ওই অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজায় খুশী মহম্মদ, আলী, মুন্সী এঁরা। এর থেকে সম্প্রীতির পূজার্চনা আর কী হতে পারে!”

রবীন্দ্রনাথের অতিশ্রুত ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ গানটির সুরকার পঙ্কজকুমার মল্লিক। তথ্যটি অর্ধসত্য। সুরপ্রদানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণর কৃতিত্ব অর্ধেক! ‘খেয়া’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা এটি। এতে যে সুর দেওয়া যায় সে ভাবনা তাঁর। এমনকি সুরের প্রথম কাঠামো নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁকেই দিতে হবে। এর পক্ষে দু’জনের সাক্ষ্য

আছে। নলিনীকান্ত সরকার তাঁর ‘আসা যাওয়ার মাঝখানে’ স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন: “রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি গানে রূপান্তরিত করেছিলেন তিনিই (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ) তাঁর নিজস্ব সুরে।” দ্বিতীয় সাক্ষী বেতার-প্রযোজক অজিত বসু। ‘ভদ্রলোক’ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অনুজ-সহকর্মী অজিতবাবুকে বলেছিলেন: “একদিন স্টুডিওতে বসে আছি। পঙ্কজের আসবার কথা। আসছে না। তখন

দেখি পিয়ানোর ওপরে রবীন্দ্র রচনাবলী। ...কবিতাটি এমনিই এলোমেলো ভাবে সুরে গাইবার চেষ্টা করছি, এমন সময় পঙ্কজ ঢুকে আমাকে

গানের ঐ সুরটি আবার গাইতে বলে। …ওর পীড়াপীড়িতে গানের ঐ কাঠামোটা আবার করলাম। এরপর পঙ্কজ কাগজে কী লিখল এবং পিয়ানোয় বসে গানটির সুরারোপ করল।…তোমরা যেন বোলো না, ও গান আমি পঙ্কজকে দিয়ে দিয়েছি। ওটা ওরই সৃষ্টি।”

ঋণ: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অজিত বসু, নিমাই গরাই, সুজিত দে সিকদার