বরণীয় ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ তাঁর নিরানব্বইতম জন্মদিন পূর্ণ করে শততম বর্ষে পা দিতে চলেছেন ২৩ মে, আগামী সোমবার। মানুষের ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রণ কে করেন জানা নেই, কিন্তু যিনিই করুন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি রণজিৎদা যেন সুস্থ শরীর ও মনে ২০২৩ সালে তাঁর শতবার্ষিকীতে পৌঁছন।

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আমি রণজিৎদার ছাত্র ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু তাঁকে ঘিরে ও তাঁর ভাবনাচিন্তাকে অবলম্বন করে ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ সাধনার যে গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল, সেখানে আমরা সবাই ছিলাম তাঁর ছাত্র। ইতিহাস চিন্তা ও রচনার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের মনে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন তার স্বাদ আমরা তার আগেও পাইনি, পরেও পাইনি। ইতিহাস যে কেবল তথ্যনিষ্ঠায় শেষ হয়ে যায় না, ইতিহাসের প্রশ্নগুলি যে শেষ বিচারে মানুষের ভাবনাচিন্তারই প্রশ্ন, ভাবনাচিন্তার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার না-করেও যে বর্তমানের অনেক আশু প্রলোভন এড়িয়ে ভাবনার কোনও অলীক সোনার হরিণের পিছনে একাগ্রমনা হয়ে ছুটতে হয়— এই সব কথা রণজিৎদা আমাদের যে ভাবে বার বার বোঝাতেন, তা ছিল আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

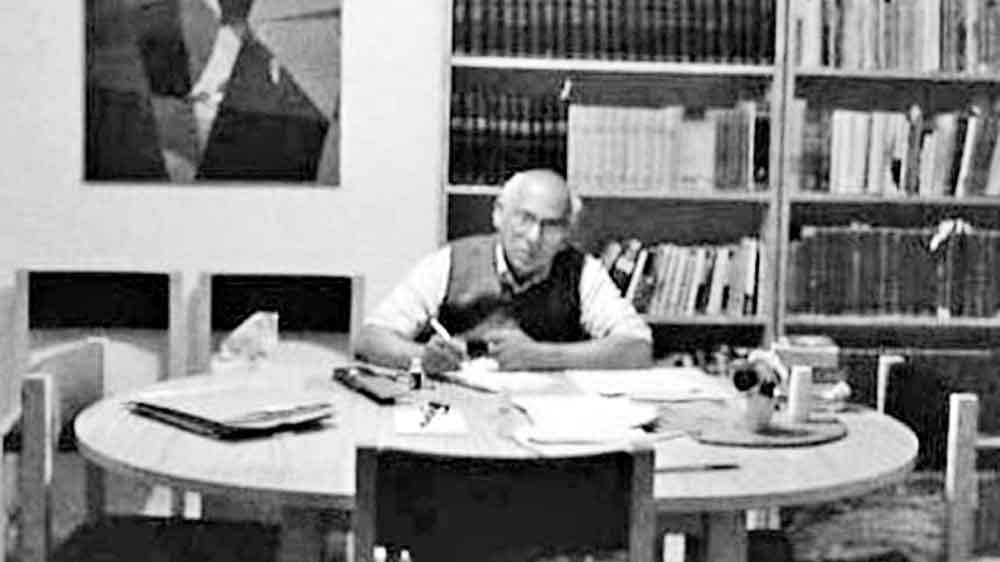

ব্যক্তি-রণজিৎদাকে নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে করছে, বিশেষত তাঁর অস্ট্রেলিয়ার জীবনে তাঁকে যেমন দেখেছি। ১৯৮০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডের পাট গুটিয়ে রণজিৎদা ও তাঁর সহধর্মিণী মেখঠিল্ড ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটিতে এলেন। আমি তখন সেখানে গবেষক-ছাত্র। রণজিৎদা এখানে দশ-বারো বৎসর বা তার একটু বেশি সময় ছিলেন। পরবর্তী কালে অবসর গ্রহণ করে তাঁরা দু’জনে ভিয়েনা চলে যান। এই দশ-বারো বৎসরে আমি আমার বাঙালি চোখ দিয়ে রণজিৎদাকে একটি অন্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাই আমার কয়েকটি গল্পে এক নতুন, হয়তো কিছুটা অজানা বা অনালোচিত রণজিৎদা ধরা পড়তেও পারেন!

প্রথমত বলি, রণজিৎদার পশুপ্রীতির গল্প। রণজিৎদা ক্যানবেরায় বসবাস করতে শুরু করার কিছু দিনের মধ্যে একটি কালো ঘরছাড়া বেড়াল নিজেই এসে রণজিৎদাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। বেড়ালটি রোগা-পাতলা, কোথা থেকে যে সে এসেছিল, কেউ জানে না। কিন্তু রণজিৎদাদের পরিবারে তার দিব্যি একটা মৌরসি পাট্টা জুটে গিয়েছিল। যখনই রণজিৎদার বাড়িতে গিয়ে কোনও আড্ডায় বা আলোচনায় (বাঙালি হিসেবে এই দু’টি অভ্যাস আলাদা করা খুব শক্ত) বসেছি, সে তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে এসে দু’তিন বার রণজিৎদার চার পাশে ঘুরে মিউ মিউ করে কিছু একটা আর্জি পেশ করে হঠাৎ এক লাফে রণজিৎদার কোল জুড়ে বসত। রণজিৎদা সস্নেহে তার কালো লোমে আঙুল বোলাতে বোলাতে নানা রকম দুরূহ তত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন হতেন। দেখে আমার বেড়াল-কাঁধে আর এক নামী ইতিহাসবিদ ই পি টমসনের ছবির কথা মনে পড়ত। এক দিন গিয়ে দেখি, রণজিৎদা আর মেখঠিল্ড একটি জুতোর বাক্সের মধ্যে বেড়ালটির জন্য একটি ছোট্ট বিছানা বানিয়েছেন। বেড়ালটি নেই। জিজ্ঞেস করতে জানলাম, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে সে গুরুতর জখম হয়েছে, তাই সে হাসপাতালে গিয়েছে অস্ত্রোপচারের জন্য। বেড়াল হাসপাতাল থেকে বাড়ি এল, খুব যত্নে সেই জুতোর বাক্সের মধ্যে নরম বিছানায় শুয়ে সে মেখঠিল্ড ও রণজিৎদার শুশ্রূষা পেয়ে সেরে উঠল আবার। চিকিৎসার খরচ অল্প ছিল না, এবং যত দূর জানি, সেই সমস্ত খরচ রণজিৎদারাই দিয়েছিলেন। আমার স্মৃতি বলছে যে, ওঁরা ক্যানবেরা ছাড়ার আগেই বেড়ালটির জীবনাবসান ঘটে।

বেড়াল নাহয় ঘরছাড়া হলেও গৃহপালিত জন্তু। রণজিৎদাদের বাড়ির পিছনের বাগানে গাছের ফল খেতে আসত অস্ট্রেলিয়ানরা যাদের ‘পসাম’ বলে, সেই নিশাচর মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণীরা। বেশ বড়সড় বেড়ালের সাইজ়। মানুষ দেখতে অভ্যস্ত হলেও এরা কিন্তু বন্য প্রাণীই। এই রকম একটি পসামের সঙ্গে রণজিৎদাদের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। রণজিৎদারা তার জন্য ফল জোগাড় করে রাখতেন। এক দিন রণজিৎদা দেখা হতেই খুব উৎসাহভরে বললেন, “কাল সন্ধেবেলা কী হয়েছিল, জানো? সেই পসামটি এসেছে, অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ও মা, তাকিয়ে দেখি তার মাথার উপর দিয়ে আরও একজোড়া ছোট্ট চোখ দূরের তারার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে জ্বলছে! বুঝলাম, বাচ্চাকে নিয়ে এসেছে মা পিঠে করে।” রণজিৎদার সেই উত্তেজিত ও খুশি মুখখানি আমি কখনও ভুলব না। এমন ভাবে বলছিলেন যেন পসামটি তার বাচ্চার সঙ্গে তার মানুষ বন্ধুদের পরিচয় করাতে নিয়ে এসেছিল! সত্যিই হয়তো তাই।

রণজিৎদার সঙ্গে দিনের বেলা বেশির ভাগ আলোচনা ও গল্পই হত হাঁটতে হাঁটতে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগোয়া ছিল ক্যানবেরা শহরের কেন্দ্রস্থিত বার্লি গ্রিফিন হ্রদ। ঢাকুরিয়া লেকের মতো এটিও একটি মনুষ্যসৃষ্ট লেক, ১৯৬০-৬৩ সাল ধরে খনন ও ভর্তি করা হয়। আয়তন ছাড়াও আমাদের কলকাতার লেকের সঙ্গে একটা বড় তফাত হল যে, এই লেকটি নিকটস্থ মলংলো নদীর সঙ্গে জোড়া ও এর এক পাশে মনোরম পাহাড়, ব্ল্যাক মাউন্টেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে একটু হাঁটলেই সেই লেকের ধারে হাঁটার পথে পৌঁছে যেতাম। রণজিৎদা অনেক কিছু নিয়ে গল্প করতেন। তখনই জেনেছিলাম যে, রণজিৎদার নানান টুকরো চিন্তা লিখে রাখার কয়েকটি ডায়েরি ছিল। সেই ডায়েরি খুব দেখতে ইচ্ছে করত, কিন্তু দেখিনি কখনও। হাঁটতে হাঁটতে রণজিৎদা মাঝে মাঝে গাছের ভাঙা বাকল বা ডাল তুলে নিতেন, পরে সেগুলিতে কিছু লিখে বা এঁকে কার্ডের মতো করে অন্য মানুষদের দিতেন।

হাঁটার শেষে অনেক সময় ফিরে এসে ইউনিভার্সিটির কোনও চায়ের দোকানে বসে আড্ডা শেষ হত। এক বার একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের চায়ের দোকানে আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। সব দোকানই প্রায় বন্ধ। আমরা হন্যে হয়ে চা-চাতকের মতো ঘুরছি, এমন সময় দেখি এক ফুটফুটে অল্পবয়সি অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বন্ধুত্বের হাসি হাসছে। কিন্তু তার চোখ দু’টি কেমন যেন দূরে ছড়ানো। রণজিৎদা তাকে বললেন, “তুমিও কি চায়ের দোকান খুঁজছ?”

সে বললে, “তোমরা কি ভারতীয়?” আমরা হ্যাঁ বলাতে সে বলল, “আমি শান্তি খুঁজছি। তোমরা ভারতীয়, তাই তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।” ব্যস, রণজিৎদা বললেন, বেশ তো, আমাদের সঙ্গে এসে চা খাও। সে এল। জানা গেল, সে বাড়িঘর ছেড়ে একটি ভারতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। রোজ তাদের হিন্দু ধর্মের কিছু প্রাচীন গ্রন্থ পড়ানো হয়। রণজিৎদা জিজ্ঞেস করেন, “কী তোমাদের বোঝানো হয় বলো তো?” তার পর সে যা-ই বলে, রণজিৎদা আমাদের বন্ধু গৌতম ভদ্রের মতো করে মাথা নেড়ে বলেন, “ভুল, স-ব ভুল,” আর তাকে নতুন করে বোঝাতে শুরু করেন। মেয়েটির তখন রীতিমতো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা! তার চা শেষ না-করেই একটি ছুতো করে আমাদের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়!

রণজিৎদার সঙ্গে দু’-এক বার মনোমালিন্য হয়েছে। এক বার অভিমানটা ছিল আমার। কী একটা কারণে গোসা করে সাবঅলটার্ন স্টাডিজ় থেকে লেখা প্রত্যাহার করে নিয়েছি, কথা বন্ধ। ও মা, এক দিন দেখি আমার মতো নগণ্য এক মানুষের দরজায় রণজিৎদা। হাতে একটি বই। বইটি দিয়ে বললেন, অনেক ঝগড়া হয়েছে, এ বার ভাব করে নাও। সেই বইটি আজও আমার কাছে আছে। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের একটি সদ্যপ্রকাশিত বই, জন মলোনি রচিত, আই অ্যাম নেড কেলি।

রণজিৎ গুহর মতো সৃষ্টিশীল এক জন ইতিহাসবিদ যে আজও আমাদের মধ্যে আছেন, তা আমাদেরই বিশেষ সৌভাগ্য। আমাদের সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীতে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মনের দিক থেকে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে তরুণ। তাঁর দীর্ঘ জীবনে নিজেকে বার বার ভেঙে তৈরি করেছেন তিনি। জিজ্ঞাসার যে কোনও শেষ নেই, তাঁর জীবন যেন এই অনুভবেরই মূর্ত প্রকাশ।a