পুনর্জিৎ রায়চৌধুরীর ‘বিনা পয়সার বিনোদন’ (১৫-১) প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে মনে হল, সূচনায় ঠিকই বলেছিলেন লেখক। বর্তমানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রুচি নিম্নমুখী, এই পর্যবেক্ষণটি সঠিক। কিন্তু লেখার মাঝপথে তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সমাজমাধ্যমের উপর। যেন সমাজমাধ্যম আসার আগে সব মানুষ কেবল উৎকৃষ্ট বিষয়ের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। লেখকের বক্তব্য, যাঁরাই প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক মাধ্যমে সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁদের প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম এই সমাজমাধ্যমগুলি। কথাটি ভুল নয়। সমাজমাধ্যম হাতের নাগালে থাকাতে সাধারণ মানের লেখকরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের তোয়াক্কা করেন না আর। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলি যোগ্যতার মাপকাঠি মেনে একেবারে সেরা লেখাগুলি প্রকাশ করে কি সব সময়? যোগ্য ব্যক্তি কি সেখানে লেখা প্রকাশ করার সুযোগ পান?

প্রায়শই বাণিজ্যিক সংবাদপত্রে চোখে পড়ে ভুল বানান, হিন্দি মেশানো বাংলা, বিজ্ঞাপনের ভাষায় জগাখিচুড়ি প্রয়োগ। খুব সাধারণ মানের কবিতা ও গল্প বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত হয় দিনের পর দিন, মানুষ অর্থ ব্যয় করে কেনেন, পড়েন এবং তার পর হতাশ হয়ে পত্রিকার মান নিয়ে জোর সমালোচনা করেন সমাজমাধ্যমে। ভাল চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক, শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীর কাজের মান নিয়ে তথাকথিত বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলির কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা দেখে বাজার। তাই মহান পরিচালকের মৃত্যু সংবাদ কিংবা পুরস্কারের খবর না দেওয়ার মতো করেই দেওয়া হয়, আর কোন সুপারস্টারের বিয়ে ভাঙল, কোন নায়িকার মেহেন্দি অনুষ্ঠান কত সাড়ম্বরে হল, কার বিদেশ সফর বাতিল হল— তা নিয়ে পাতাজোড়া খবর হয়। পয়সা খরচ করে আমরা এই সব সাধারণ মানের প্রতিবেদন রোজ গিলি আর বদহজম হওয়ার পর সমাজমাধ্যমে গিয়ে আনকোরা কবির কবিতা পড়ে মনকে শুদ্ধ করি।

প্রবন্ধকার বাণিজ্যিক পত্রিকা থেকেই একেবারে সোজা সমাজমাধ্যমের ঘেরাটোপে ঢুকে পড়েছেন, ভুলে গিয়েছেন ছোট পত্রিকার কথা। নামীদামি লেখকদের সঙ্গে সেখানে এই সব সমাজমাধ্যমের অনামী, অকুলীন লেখকরাও স্থান পান। সেই সব পত্রিকার মান ততটাও খারাপ নয় যতটা রগরগে থ্রিলার বা বস্তাপচা মেগা সিরিয়ালের। যে সব উৎকৃষ্ট মানের কবিতা, গল্প বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলি থেকে বাদ যায় নানা অজানা কারণে, সেই সব গল্প, কবিতা, উপন্যাস আমরা হামেশাই পড়ে থাকি ছোট পত্রিকা, ওয়েবজ়িনগুলোয়। আর এই সব খনির সন্ধান সমাজমাধ্যমেই পাই।

আরও একটা ব্যাপারে লেখকের সঙ্গে সহমত— ভাল বইয়ের বিক্রি কমেছে। সমাজমাধ্যম আমাদের সময় নষ্ট করেছে অনেকখানি। আর একটি বিষয়ও বলা আবশ্যক, যা এই প্রবন্ধে লেখক বলেননি— মিথ্যে খবর, বুজরুকি, ভুল তথ্য, এ সবও সেখানে পরিবেশিত হয়, ঠিক যেমন পেটোয়া কিছু বাণিজ্যিক মাধ্যমেও হয়ে থাকে। মানুষ বিভ্রান্ত হন। মানুষের আকর্ষণ খারাপের প্রতি আগেও ছিল, এখনও আছে। তবে এখন এত রকমের অপশন, খারাপ জিনিস বার বার পরিবেশিত হলে তা টেকে না। ভাল জিনিস বেছে নেওয়ার আর খারাপ জিনিস বাতিল করার ক্ষমতা এখন মানুষের হাতে অনেক বেশি। বিনে পয়সার বিনোদন তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করে যেতে পারেন, কিন্তু পয়সা খরচ করে বাজে জিনিস পড়া, দেখা, শোনার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতেই সমাজমাধ্যমের রমরমা রচিত হয়।

সমর্পিতা ঘটক

কলকাতা-৭৫

বাঙালির হাল

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই চিঠি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাইকেল মধুসূদন লিখেছিলেন, “অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।” কিন্তু তার পর পশ্চিমি আলোয় আলোকিত শত শত মনীষীর চেষ্টায় বাংলায় শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল এবং সঙ্গে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। বিশ শতকে আমরা দেখেছি সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, সিনেমা, নাটকে বাংলার বিশ্বমান। বিশ শতকের শেষ দশক থেকে সম্ভবত আমাদের অধোগতি।

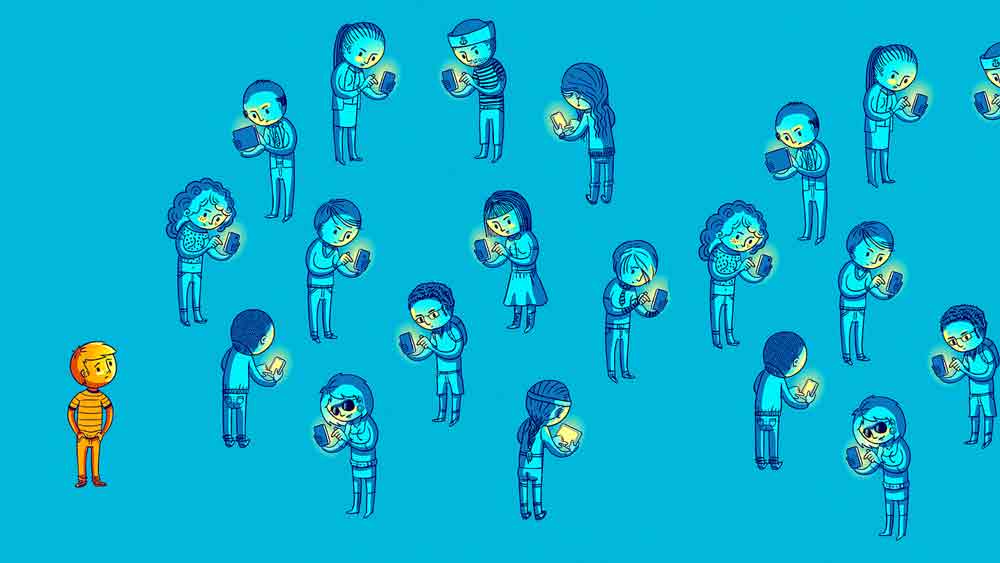

লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, “কী করে এই অধোগতি হল আমাদের?” এর উত্তরও লেখক দিয়েছেন। দায়ী করেছেন সমাজমাধ্যমকে। অদক্ষ লেখক, গায়ক, অভিনেতাদের নিম্নমানের কাজে সমাজমাধ্যম ছেয়ে যাচ্ছে। মানুষ সেই সব কাজ নিখরচায় দেখতে দেখতে রুচি হারিয়ে ফেলছেন। কিন্তু সমাজমাধ্যমকে একতরফা দায়ী করা একটু ভুল হয়ে গেল না কি? কারণ যা খুশি লিখে সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করে সাহিত্যিক হওয়া অথবা মোবাইল ক্যামেরায় যা খুশি রেকর্ড করে সমাজমাধ্যম কাঁপিয়ে দেওয়া নিছক কষ্টকল্পনা।

আমার মনে হয়— কোনও দেশের সাংস্কৃতিক মান নির্ধারণ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই শ্রেণির মানুষরাই বাংলার সংস্কৃতিকে গত শতকে বিশ্বমানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাই সর্বাগ্রে একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

গত শতাব্দীর শেষে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ইত্যাদির হাত ধরে মানুষের আয় বৃদ্ধির সুযোগ হয়। সমাজের প্রান্তিক মানুষরা অর্থনৈতিক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশ করলেন। এই মানুষদের বর্তমান প্রজন্ম নিজেরা গ্রামীণ বা লোকসংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, কিন্তু মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক জগতে (যাকে আমরা বাঙালি কালচার বলে থাকি) প্রবেশ করতে পারলেন না। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির গড় সাংস্কৃতিক মান নেমে গেল।

এই সময় থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাকরির সুযোগ সঙ্কুচিত হতে শুরু হল এবং চাকরির শর্ত কঠিন হল। সংস্কৃতি চর্চা তাঁদের ক্ষেত্রে বিলাসিতায় পর্যবসিত হল। মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীরা রুজিরুটির জোগাড়েই আটকে গেলেন। সংস্কৃতি চর্চা দূরে থাক, উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতারও অভাব ঘটতে লাগল। বনফুল কত দিন আগে লিখেছিলেন, ‘বাঙালি ক্ষীর হজম করিবার শক্তি হারাইয়াছে’। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই উক্তি আরও সত্যি হল।

সমাজের একটা বড় অংশ মহিলা। গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত মহিলারা বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। সংসারের কাজ সেরে দুপুরবেলা তাঁদের সময় কাটত শরৎচন্দ্র, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখকে নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের সেই মহিলা পাঠকের সংখ্যা আজ আর নেই বললেই চলে, যাঁরা নিজেদের দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতেন সাহিত্যের পাতায়। পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গঞ্জে লাইব্রেরি ছিল। সে সব এখন ইতিহাস।

এগুলিই বাঙালির সাংস্কৃতিক অবনমনের কারণ। ফলে, গত শতাব্দীতে শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালক, নাট্য পরিচালকরা যে দর্শক-শ্রোতা পেতেন, আজ আর তা পান না। ফলে তাঁরা শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য হন। আর বাঙালি জাতি অবসর পেলেই টেলিভিশন খুলে ‘অলীক কুনাট্য’ রঙ্গে মজে থাকেন। এই সংস্কৃতির পাশাপাশি বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথাও বলতেই হয়। তাত্ত্বিক আলোচনা, বিতর্ক, উচ্চমানের রাজনৈতিক প্রবন্ধ আমাদের রাজনীতি চর্চার আনন্দ ছিল। আজকের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমাদের লজ্জা।

এর পরেও কিন্তু শেষ কথাটা বলা বাকি থেকে গিয়েছে। আমরা যে সাংস্কৃতিক অবনমনের কথা বলছি, তা প্রচারিত হচ্ছে টেলিভিশনের অসংখ্য চ্যানেলের পর্দায়। সেগুলো প্রযোজনা করে ব্যবসায়ী শ্রেণি। তাদের টাকা জোগায় বড় বড় কোম্পানি নিজেদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে। সুতরাং, তারা তো চাইবেই তাদের বিজ্ঞাপন সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ দেখুক। সেই মানুষদের সাংস্কৃতিক গড় মান যে হেতু নীচে নেমে গিয়েছে, তাই অনুষ্ঠানের মানও নীচে নামতে বাধ্য। চাহিদা ও জোগানের সহজ সমীকরণ। লেখকের সঙ্গে অবশ্য আমরা সকলেই একমত যে, উত্তরণের পথ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা অন্য সাধনার ফল। সে সাধনা শিক্ষার।

ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর, হুগলি