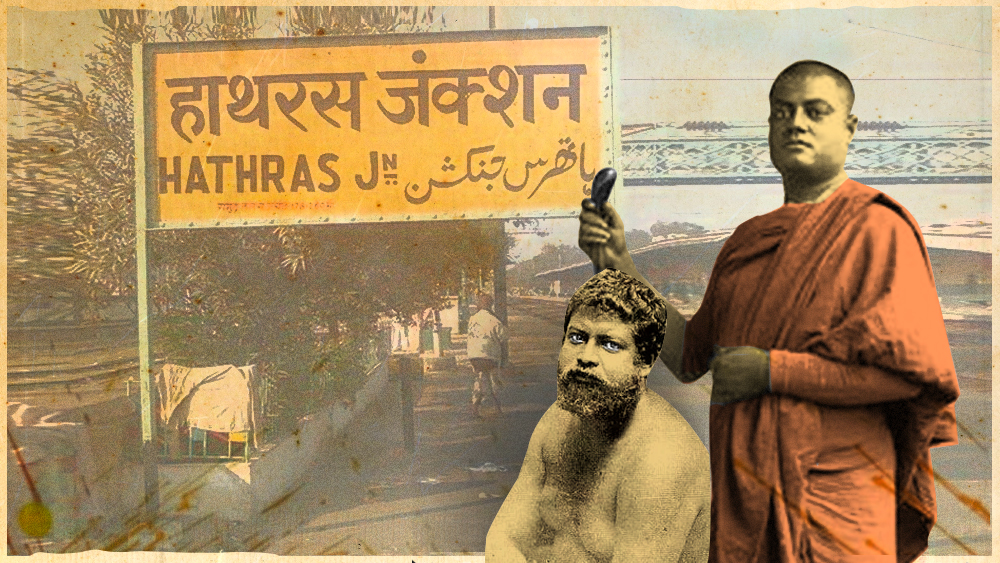

হাথরস থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছেন এক গেরুয়াধারী মুখ্যমন্ত্রী। গণধর্ষিত দলিত তরুণীর মৃত্যুযন্ত্রণা পেরেকের মতো বিদ্ধ করছে হাথরসের বুক, গোটা দেশেরও। কিন্তু এই হাথরসের কি মনে আছে, আজ থেকে ১৩২ বছর আগে আর এক গেরুয়াধারীর কোমল পদস্পর্শে নবজন্ম হয়েছিল এখানকারই এক রেলকর্মীর? এর এক দশক পর, প্লেগদলিত কলকাতা সেই রেলকর্মীকেই চিনবে বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য সেবাব্রতী সদানন্দ বলে!

তখনও শিকাগো ধর্মসভায় পা রাখতে দেরি আছে বিবেকানন্দের। বছর দুয়েক আগে প্রয়াত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শিষ্য নরেন বেরিয়েছেন ভারত দর্শনে। ‘ভারতাত্মা’র সন্ধানে। সময়টা ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। বৃন্দাবন ভ্রমণ শেষ করেছেন স্বামীজি। সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন হরিদ্বারের উদ্দেশে। এই পথেই পড়ে হাথরস জংশন। ‘স্বামী বিবেকানন্দ জীবনচরিত’-এ সে দিনের কথা ছবির মতো বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথনাথ বসু। স্বামীজি হাথরস রেল স্টেশনের এক কোণে আসনপিঁড়ি হয়ে চুপ করে বসে আছেন। অনাহার এবং পরিশ্রমে দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টার শরৎ গুপ্ত। শরতের বয়স তখন বছর তেইশ। স্বামীজির পঁচিশ। তাঁর চোখের দীপ্তিতে কী যেন খুঁজে পেলেন শরৎ। যেচেই পরিচয় করলেন। খাবারও নিয়ে এলেন ক্ষুধার্ত স্বামীজির জন্য।

এই ছিল বিবেকানন্দের সঙ্গে শরৎ গুপ্তের প্রথম আলাপ। সে দিন স্বামীজিকে হাথরসে কিছু দিন কাটানোর অনুরোধ করেছিলেন শরৎ। কে জানত, বিবেকানন্দের সঙ্গে কটা দিনের সঙ্গই হাথরস জংশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের জীবনের মোড় রেলগাড়ির মতো ঘুরিয়ে দেবে অন্যদিকে! সেই ঘটনারও বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথনাথ বসু। তিনি লিখেছেন, ‘‘স্বামীজি উত্তরচ্ছলে একটি গান গাহিয়াছিলেন, সেটিতে মালিনী সুন্দরকে বলিয়াছিল—

বিদ্যা যদি লভিতে চাও,

চাঁদ মুখে ছাই মাখ,

নইলে এই বেলা পথ দেখ।’’

‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল...’— শোনা যায় এই গান শুনে পালকি থেকে নেমে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার এক জমিদার। স্বামীজির মুখে সেই গান শুনে শরৎ গুপ্তেরও একই অবস্থা হয়েছিল।

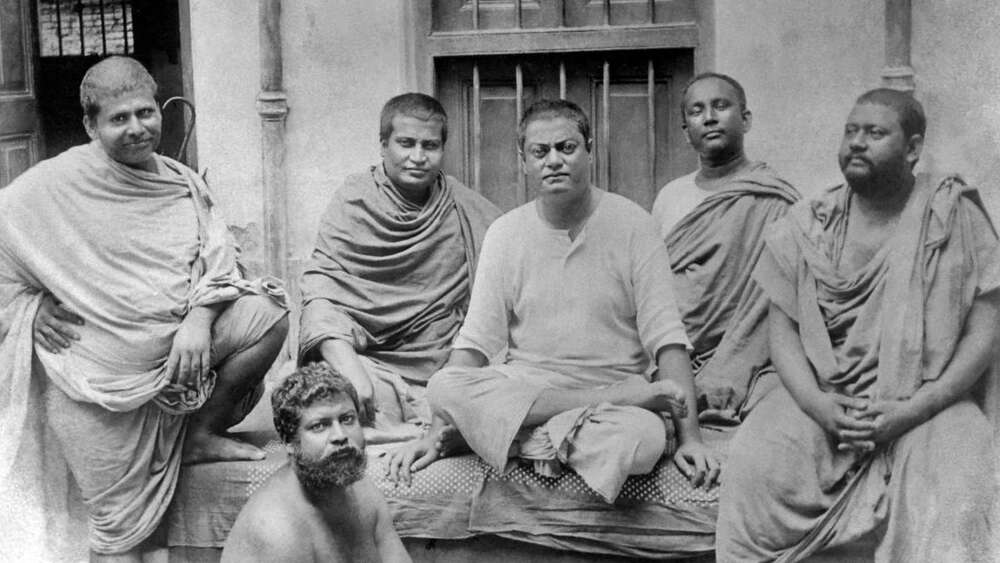

বাঁ দিক থেকে ত্রিগুণাতীতানন্দ, শিবানন্দ, স্বামীজি, তুরীয়ানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ। নীচে বসে সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ)। ১৮৯৯ সালে বাগবাজার বোসপাড়া লেনে। ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ।

আরও পড়ুন: হাতে মাইক, মনে জেদ, হাথরসের দুই আসল বীরাঙ্গনা

কয়েক দিন হাথরসে কাটানোর পর ফের পথে পথে বেরিয়ে পড়তে তৈরি হলেন স্বামীজি। ভেঙে পড়েছিলেন শরৎ। প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা অনুভব করেছিলেন। হঠাৎই, ‘‘আমাকে আপনার শিষ্য করিয়া লউন’’— স্বামীজির কাছে আবেদন করে বসলেন শরৎ গুপ্ত। শুনে বিবেকানন্দ তো পড়লেন বিপাকে। শরৎকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী শরৎ। সহজে ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। বিবেকানন্দকেও তিনি রেহাই দিলেন না।

প্রমথনাথ লিখেছেন, শেষে স্বামীজি নাছোড়বান্দা শরৎকে নিজের ভিক্ষাপাত্র দিয়ে স্টেশনের কুলিদের থেকে ভিক্ষা করে আনতে বলেন। তাতেই রাজি হন শরৎ। চমকে যান স্বয়ং বিবেকানন্দও। এর কিছু দিন পরেই স্টেশনের কাজের দায়িত্ব এক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বামীজির সঙ্গে ঋষিকেশ যাত্রা করেন শরৎ গুপ্ত, গৃহী জীবনের নাম ত্যাগ করে তার পর যিনি হয়ে উঠবেন স্বামী সদানন্দ ওরফে গুপ্ত মহারাজ।

সদানন্দের জন্ম কলকাতার গড়পারে। তবে বাংলার জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা হয়নি তাঁর। তিন বছর বয়সে তাঁর পরিবার কাশীর কাছে জৌনপুরে চলে যায়। বাংলার থেকে হিন্দিটাই বেশি ভাল জানতেন। প্রথম বার স্বামীজির সঙ্গে ঋষিকেশ ভ্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সদানন্দ। তাঁকে ফের হাথরসে ফিরিয়ে আনেন বিবেকানন্দ। সেখানে তাঁকে রেখে কিছু দিন পর কলকাতায় মঠে ফেরেন তিনি। পাহাড় ভ্রমণে সদানন্দ বুঝতে পারেন সন্ন্যাসীদের জীবন কতটা কঠোর। কিন্তু সংসার জীবনে অভ্যস্ত সদানন্দ পিছিয়ে আসেননি। বরং সুস্থ হতেই তিনি হাথরস থেকে চলে যান কলকাতায়, বিবেকানন্দের কাছে, মঠে।

এ তো গেল উদ্যোগ পর্ব। কুরুক্ষেত্র পর্ব এসে উপস্থিত হল কলকাতায় প্লেগের সময়। সদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ আর এই প্লেগপর্বের মধ্যেই স্বামীজি জয় করে এসেছেন শিকাগোর ধর্মমহাসভা। দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছেন মার্গারেট, পরে যিনি ভগিনী নিবেদিতা। এ সব চলতে চলতেই ১৮৯৬ সালে দেশের বিভিন্ন অংশে দেখা দিয়েছিল প্লেগের আক্রমণ। ১৮৯৮ সালে কলকাতাতেও থাবা বসাল প্লেগ। সেটা প্রথম ধাক্কা। দ্বিতীয় ধাক্কাটা এল ঠিক তার পরের বছর, আরও বড় আকারে, ভয়াবহ ভাবে। মহানগরীতে প্লেগের সেই দিনগুলির কথা নিজের লেখায় তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক শংকর। লিখেছেন, ‘‘রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে বলা হচ্ছে, মহুলায় দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কার্যের শুরু ১৫ মে ১৮৯৭, তার পর দেওঘর এবং দিনাজপুর। এর পর মহুলার অনাথ আশ্রম। এর পরেই কলকাতার প্লেগসেবা, ১৮৯৮ থেকে ১৯০০। তার পর ভাগলপুর। প্লেগের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হল, তার অফিসার ইন চিফ স্বামী সদানন্দ, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি বিদেশ থেকে নবাগতা সিস্টার নিবেদিতা। এঁদের সহায়ক স্বামী শিবানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ এবং স্বামী নিত্যানন্দ।’’

কলকাতার প্লেগ, স্বামীজি, সদানন্দকে নিয়ে শংকরের এই লেখাটা করোনা পর্বের গোড়ায় আনন্দবাজার ডিজিটালেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ বার হাথরস প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বললেন, “হাথরস বিখ্যাত ছিল এতদিন স্বামীজি-সদানন্দ সাক্ষাতের জন্য। শুনেছিলাম ওই স্টেশনে একটা ফলকও লাগানো হয়েছিল সেই ঘটনা স্মরণ করে। কিন্তু এ বার যে ঘটনা হাথরসকে প্রচারে আনল তা সত্যিই লজ্জার।” কথা বলতে বলতেই এক সময় প্রবীণ সাহিত্যিকের গলায় ঝড়ে পড়ল আক্ষেপ— “স্বামীজির প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্যই শুধু তিনি নন, সদানন্দ এক দুর্লভ চরিত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাসীকে নিয়ে আজও একটাও ভাল বই লেখা হল না। ভীষণ দরকার এটার, ভীষণ দরকার।” শংকরের মতে, “যোগ্য সমাদর, যোগ্য স্বীকৃতি হয়নি ওঁর। কাব্যে উপেক্ষিতা বলা যায়।” আপনি কি ওঁকে নিয়ে লেখার কথা ভাবছেন? ফের আক্ষেপেরই সুর— “এই বয়সে ঘরবন্দি হয়ে যে অবস্থায় রয়েছি, লাইব্রেরিতেও তো যেতে পারব না। এটা বড় কাজ। অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হবে।”

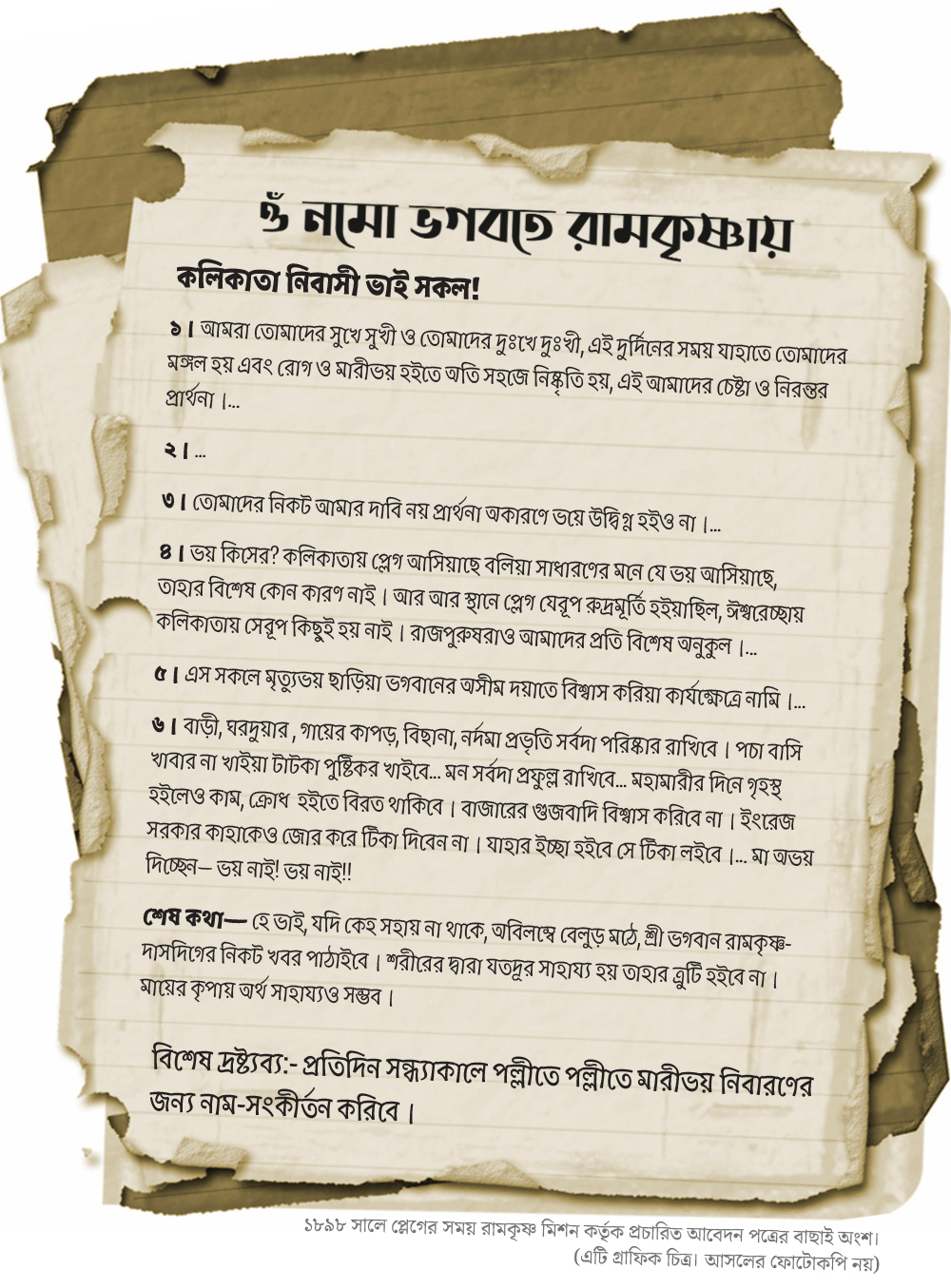

প্লেগের সময় বাংলা ও হিন্দিতে মঠের পক্ষ থেকে একটা প্রচারপত্রও বিলি করা হয় কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়। সেটা প্রথম ইংরেজিতে লেখেন নিবেদিতা। গোটা ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল সদানন্দের।

গ্রাফিক: শৌভিক দেবনাথ।

আরও পড়ুন: হাথরস-কাণ্ডে ধর্ষণের অভিযোগ মুছতে পিআর সংস্থার দ্বারস্থ যোগী

স্বামী অব্জজানন্দ লিখেছেন, “কলিকাতা নগরীর বস্তিতে বস্তিতে স্তূপিকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার মতন যথেষ্ট সংখ্যক ঝাড়ুদার তখন কলিকাতায় ছিল না— যাহারা ছিল তাহারাও ভয়ে পলায়নপর। স্বামী সদানন্দ ঝাড়ু হাতে শহরের অলিগলিতে আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়াছেন... দুর্গন্ধময় ক্লেদপূর্ণ জঞ্জাল দিনের পর দিন অম্লান বদনে সাফ করিয়াছেন।” পচা নর্দমা বা দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা দেখে প্রফেশনাল সাফাইকর্মী যখন নাকে মুখে কাপড় চাপিয়ে দূরে সরে যেতো, সন্ন্যাসী সদানন্দ প্রসন্নচিত্তে তখন তাদের হাত থেকে ঝুড়ি কোদাল কেড়ে নিয়ে এগিয়ে যেতেন। “সদানন্দ সকলকেই এমনকি ক্লিন শরীর মেথরকেও পরম সমাদর করিয়া আলিঙ্গন দিতেন। কোনো প্লেগরোগী অসহায় অবস্থায় কোথাও আছে শুনলেই, মূর্তিমান সেবার ন্যায় সদানন্দ তাহার শয্যাপার্শে ছুটিয়া যাইতেন— তাহাকে পূর্ণ নিরাময় না করা পর্যন্ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবায় মগ্ন হইতেন।”

আরও পড়ুন: মারী নিয়ে ঘর: স্বামীজি সেই সময় কী করেছিলেন

মহামারির সেই দিনগুলিতে সদানন্দের নেতৃত্বে মঠের সন্ন্যাসীরা মৃত্যুর পরোয়া পর্যন্ত করেননি। নিজের বইতে সে কথা লিখেছেন স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘অতি প্রত্যুষে মেথর জমাদার জোগাড় করিয়া তিনি (সদানন্দ) আমাকে ডাকিলেন। কাঠমার বাগানের বস্তি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটে। বাইরে মুদিখানা, খাবারের দোকান ইত্যাদি। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময় আর দারিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্রের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যেদিকে উৎকট দুর্গন্ধ, গুপ্ত মহারাজ সেইখানে আমাকে ডাকিয়া লইলেন।’’ বস্তির সংলগ্ন খালি জমিতে স্তূপাকার আবর্জনা, পাশেই দোতলা-তিনতলা বাড়ি। গুপ্ত মহারাজ ক্রোধ প্রকাশ করে হিন্দিতে বললেন, ‘‘দেখেছ ভদ্রসমাজের কাণ্ড। এইসব রোগের বীজ এই গরীবদের বাসস্থানে ফেলে মহামারীর বীজ ছড়াচ্ছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা যতকিছু ব্যারাম এই আবর্জনা পচে হয়।’’ এক বার জঞ্জাল পরিষ্কার করতে চাননি সাফাইকর্মীরা। সে দিন মাথায় কাপড় বেঁধে নিজেই ময়দানে নেমে পড়েছিলেন তিনি। তখন সাফাই কর্মীরা বলেন, ‘বাবাজি-মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা সব পরিষ্কার করছি।’

এই হলেন সদানন্দ। হাথরসের মাটিতে তিনি আর বিবেকানন্দ পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এমন এক গুরুশিষ্য জুটির জন্মস্থান এখন ধর্ষণ-খুনে রক্তাক্ত। এবং এই প্রসঙ্গেই, আর এক গেরুয়াধারীর ভূমিকা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে।